Reinhard Karger

Komposition Regie Projekte

Home

Meine musikalischen Forschungen hätten dann ihr Ziel erreicht,

wenn die aus ihnen hervorgehenden Produkte den geneigten Hörer

in einen Ausnahmezustand verführen könnten – einen Zustand, der gleichermaßen von "Zugreifen" und "Loslassen" geprägt ist:

die paradoxe Einheit von höchster Wachsamkeit und tiefem Fallenlassen – den Zustand, der allein das ästhetische Abenteuer ermöglicht ...

Home

My musical research would achieve its goal if the emerging products would seduce my listeners into a state of exception – a state that is characterized by activity and relaxation at the same time: the paradoxical unity of awareness and letting go – this state that solely enables aesthetic adventure ...2016-01-13 Reinhard Karger

Compositions

wie die zeit vergeht

seven short pieces for violin solo

2024/25

Landschaft 2024 (Version von „Alphabet 87“ - for Morton Feldman) for 14 violins

2024

video on youtube link below

abseits

With text fragments from the novel „ Lenz“ by Georg Büchner

Hörstück 2023

Das Schweigen

On a text fragment from „Der Bauernfänger“ by Franz Kafka

Hörstück 2023

Raskolnikoffs Traum

(nach F.M. Dostojewski)

Hörstück

2022

Raskolnikoff

(nach F.M. Dostojewski)

Hörstück

2022

Die Heimkehr

(nach Friedrich Hölderlin)

Hörstück

2021

keiner weiß was

Hörstück

2020

als ich am späten nachmittag allein

(nach Marcel Proust)

Hörstück

2020

fremd

fremd

(nach Franz Kafka)

Hörstück

2020

bei tag und nacht

(nach Franz Kafka)

Hörstück

2020

Die güldne Sonne

für Di, Sheng, Violine, Violoncello und Klavier

2019/20

Lost and Found

for Ensemble (11 instruments)

1) Vertigo

2) Uncle Neil

3) Early

4) My old Shoes

5) Fake News

6) Late

complete recording on soundcloud.com

2018/19

wie ist die welt so stille

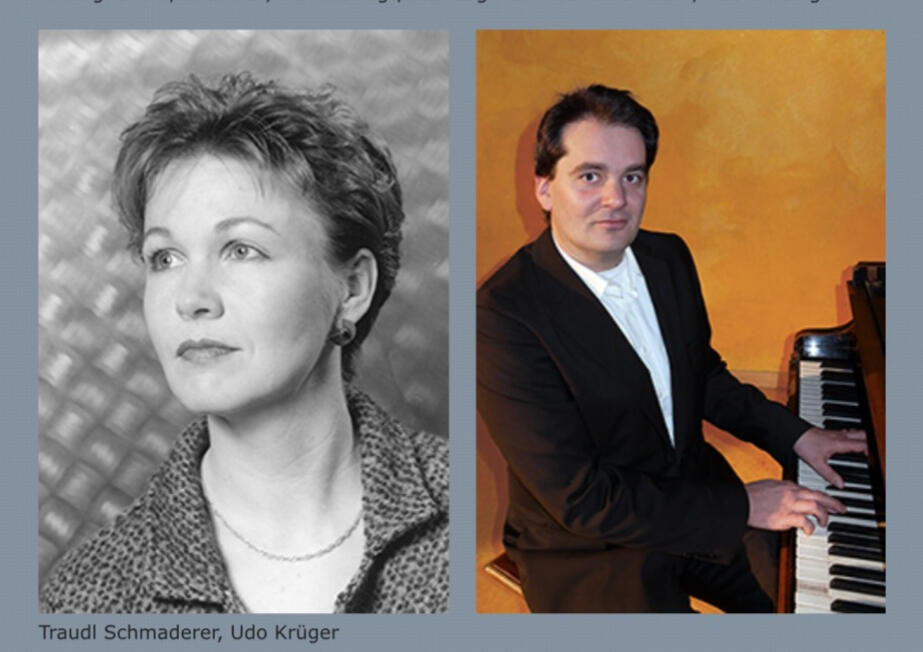

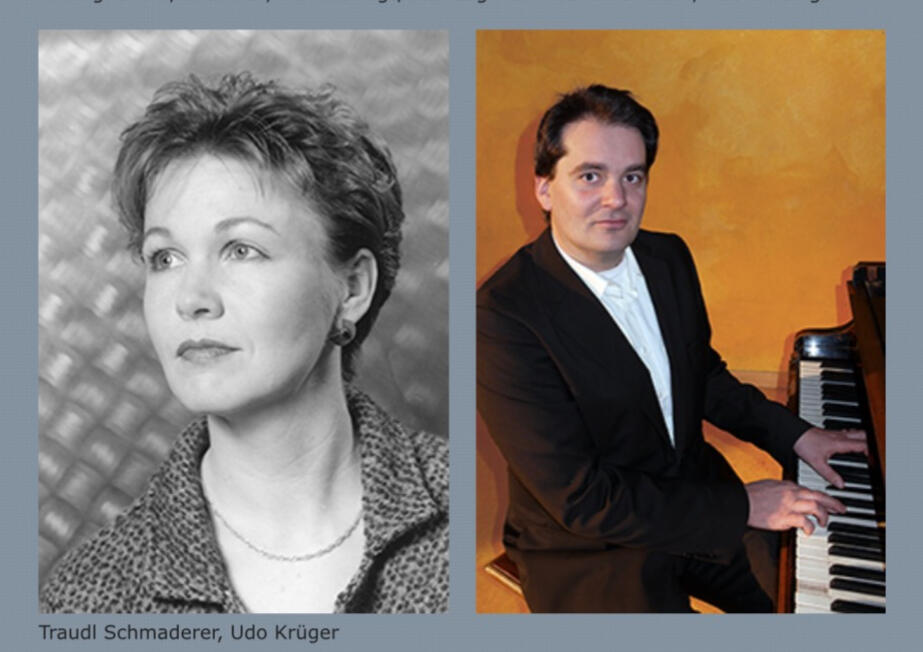

for soprano solo and five-voice women's choir dedicated to Traudl Schmaderer und Voceterna

2016

come closer

three movements for Pipa and String Quartet details

dedicated to Huikuan Lin and the Pacific Quartet Vienna 2014/15

This is the show

(based on a text by Samuel Beckett)

(for soprano and double bass clarinet)

2014

An Joseph Roth

(version for trombone)

for trombone

2014

vielleicht wüßten wir (maybe we knew)

based on a text by Joseph Roth)

for violoncello and playback

2013

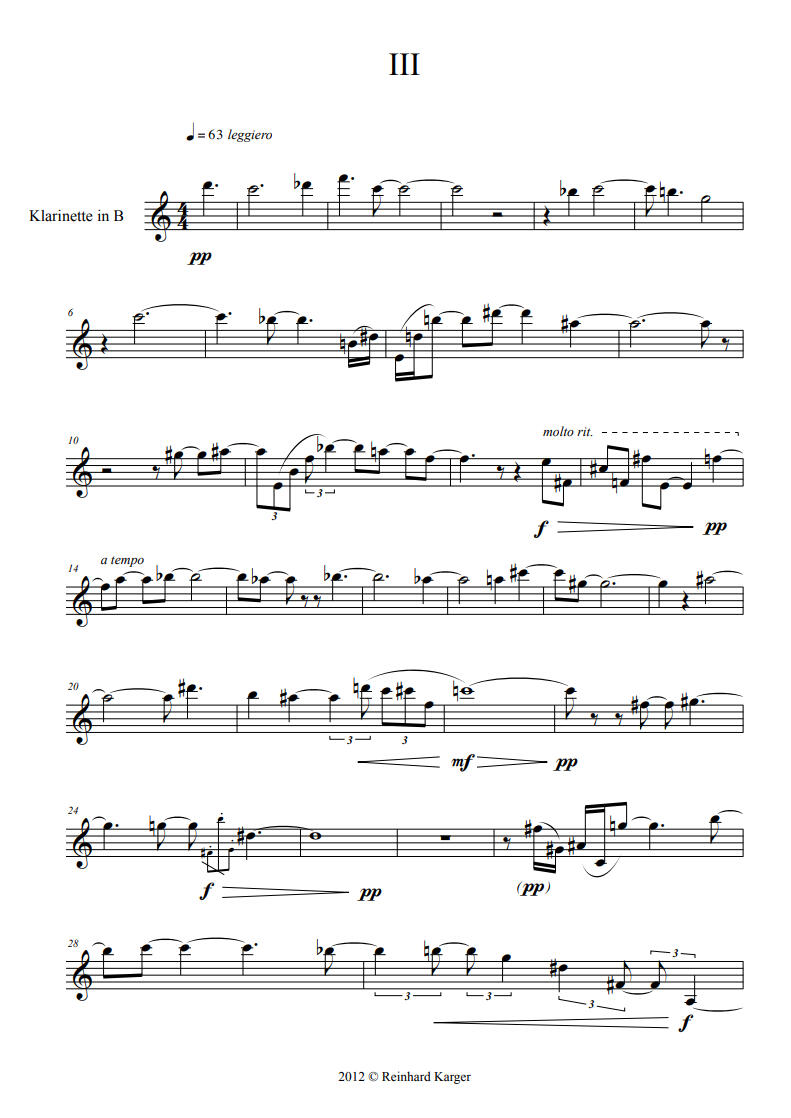

An Joseph Roth

for clarinet

2011/2012

Der blinde Spiegel (the blind mirror)

for string quartet (dedicated to Joseph Roth)

2011

complete recording on soundcloud.com

nec sine te nec tecum

for soprano, flute and guitar

2007

Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte

(smoking in the afternoon sun) HörprobeDetails

for clarinet, piano and vibraphone

2006

complete recording on soundcloud.com here

mes adieux – for Wolfgang Stryi

for clarinet and piano

2005

complete recording on soundcloud.com here

Die späte Welt (the late world)

seven pieces for mixed choir, soprano, mandoline and double bass

2004–2006

complete recording on soundcloud.com here

Dieses obskure Objekt der Begierde

(this obscure object of desire)

eight miniatures for soprano

2003

Gold und Silber (gold and silver)

for alto saxophone and organ

2002

Ein Fallen im Wind (falling in the wind)

fragment for voice and string quartet

2002

the penrose piano book of pentatonic secrets

for piano

2000/01

complete recording on soundcloud.com here

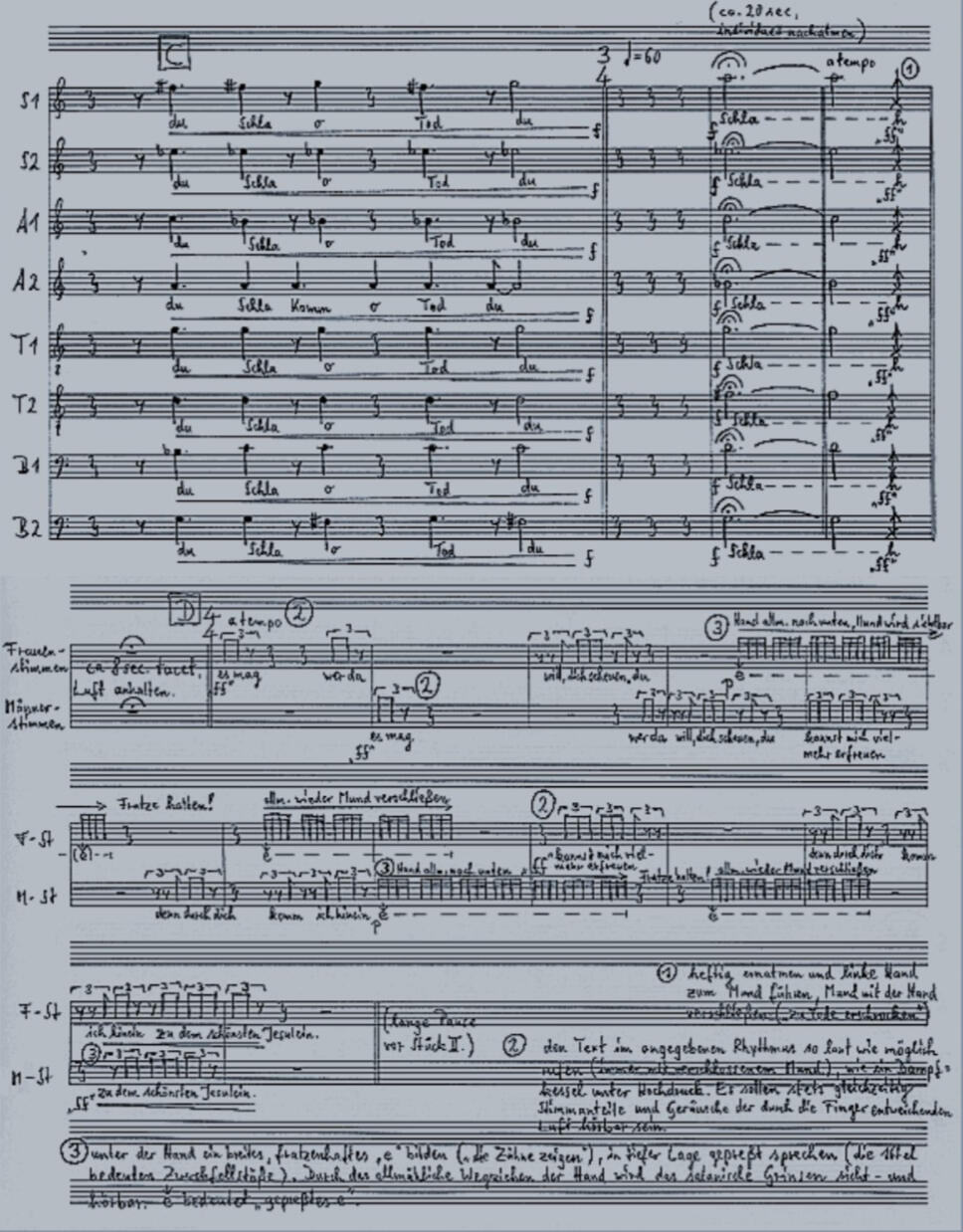

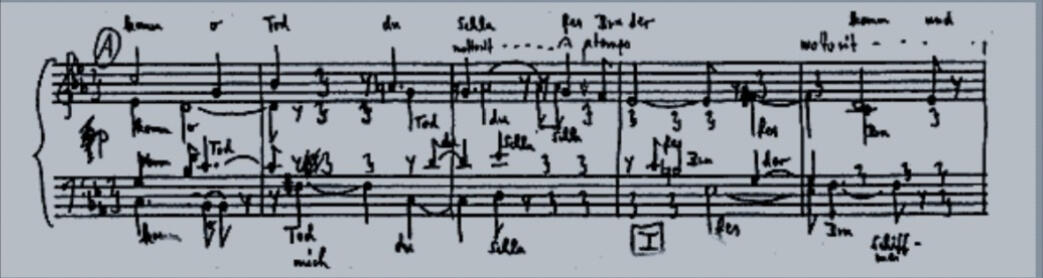

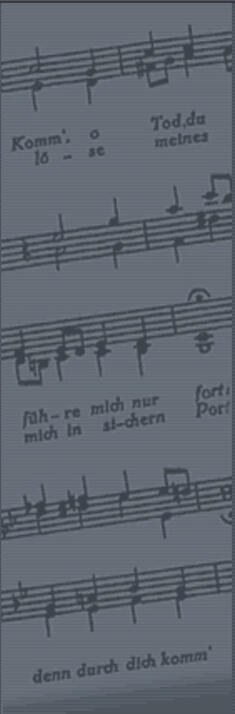

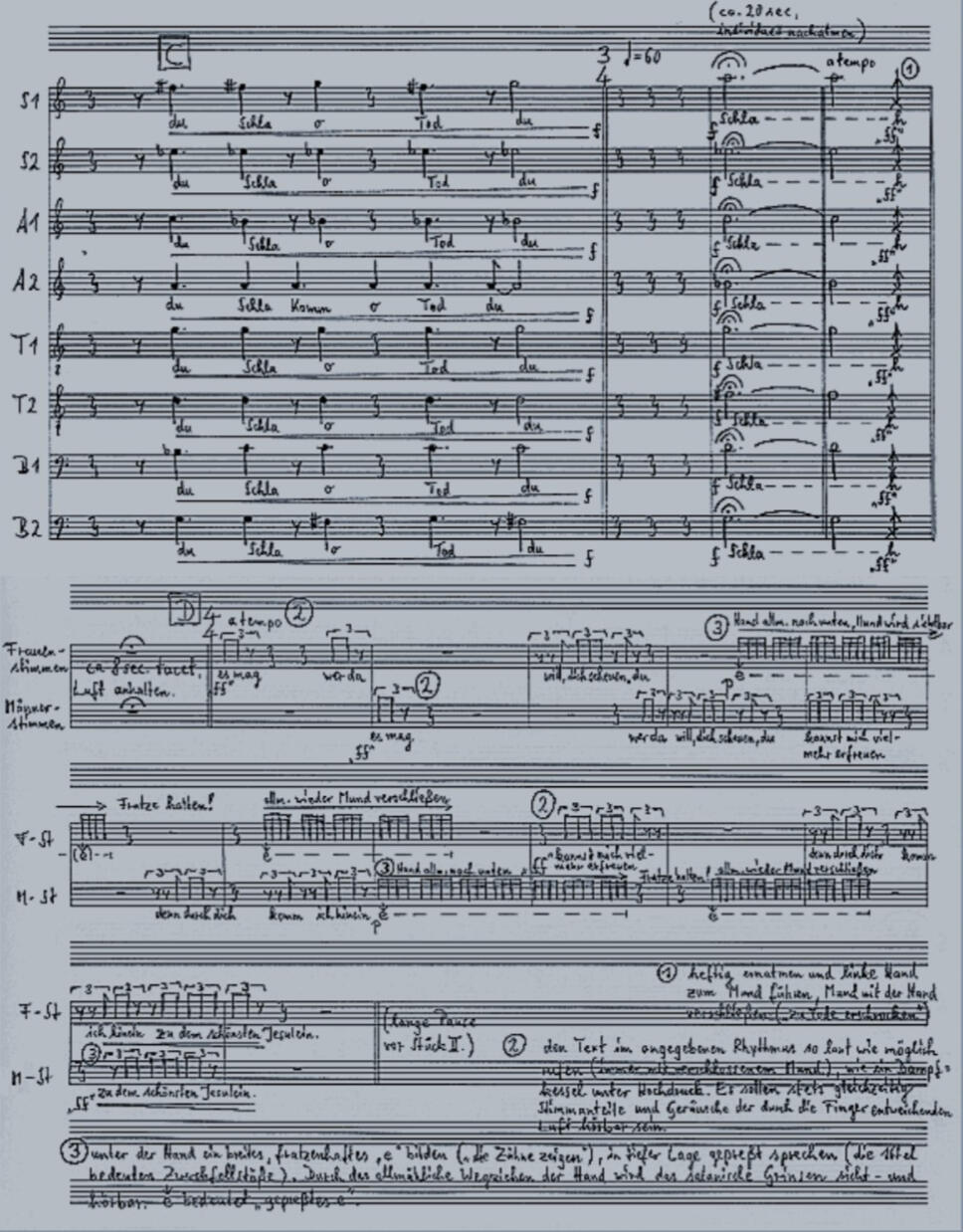

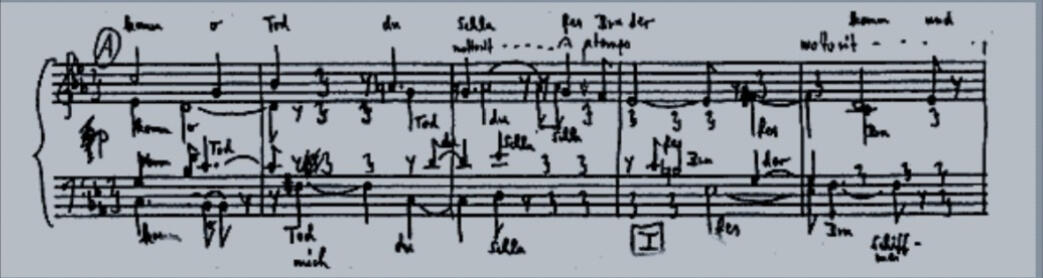

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

(come, o death, you brother of sleep) HörprobeDetails

HörprobeDetails

for mixed choir

1998/99

complete recording on soundcloud.com here

La Vie c'est Ailleurs – Hommage à Marcel Proust (life is elsewhere)

for soprano and ensemble

1996–98

complete recording on soundcloud.com here

Wandlung in Es (mutation in E-flat)

for brass band

1995

Walk softly

for five clarinets

1994/95

Die Sieben Winde (the seven winds)

phantome canon for flute and playback

1993/94

Rag Khammaj

instrumentation for sarod und orchestra

1991

Stau (traffic jam)

for ensemble

1990

Mit geschlossenem Munde zu singen (humming)

for mixed choir

1989

Guten Tag, haben Sie zwanzig Minuten Zeit?

(Hello, do you have twenty minutes?)

for Fl, Ob, Kl, Vl, Va, Vc, Db

1989

Tod. Richtkraft.

three Hölderlin-fragments for Mezzosoprano, Vl, Va, Vc and playback

1988

Auf der Milchstraße wieder kein Licht

(again no light on the milky way)

for male voice, 2 Saxes, Git, Klav, Perc., Tr, Tromb.

based on poems by Rolf Bossert

1988

Alphabet 87 (für Morton Feldman)

for violin

1987/88

complete recording on soundcloud.com here

KadenzTanz (cadence dance)

for bass clarinet

1986

Findling (foundling)

for piano

1985

Deutsche Reste Nr. 1 (german leftovers nr. one)

for chamber orchestra

1984

Mein Schneckenhaus – Fühler raus! (my snailhouse)

for 4 voices, 4 instruments and playback

1982–83

Durchbruch (breaking through)

for 2 choirs, 6 solo voices, tr, tromb. and 2 perc.

1979

Mein Schneckenhaus – ein unfertiges Stück

(my snailhouse – an unfinished piece)

for ensemble

1977

Schattenformen (shadows)

for two choirs and playback

1975/76

Emomatsch

tape collage

1975

Kompositionen

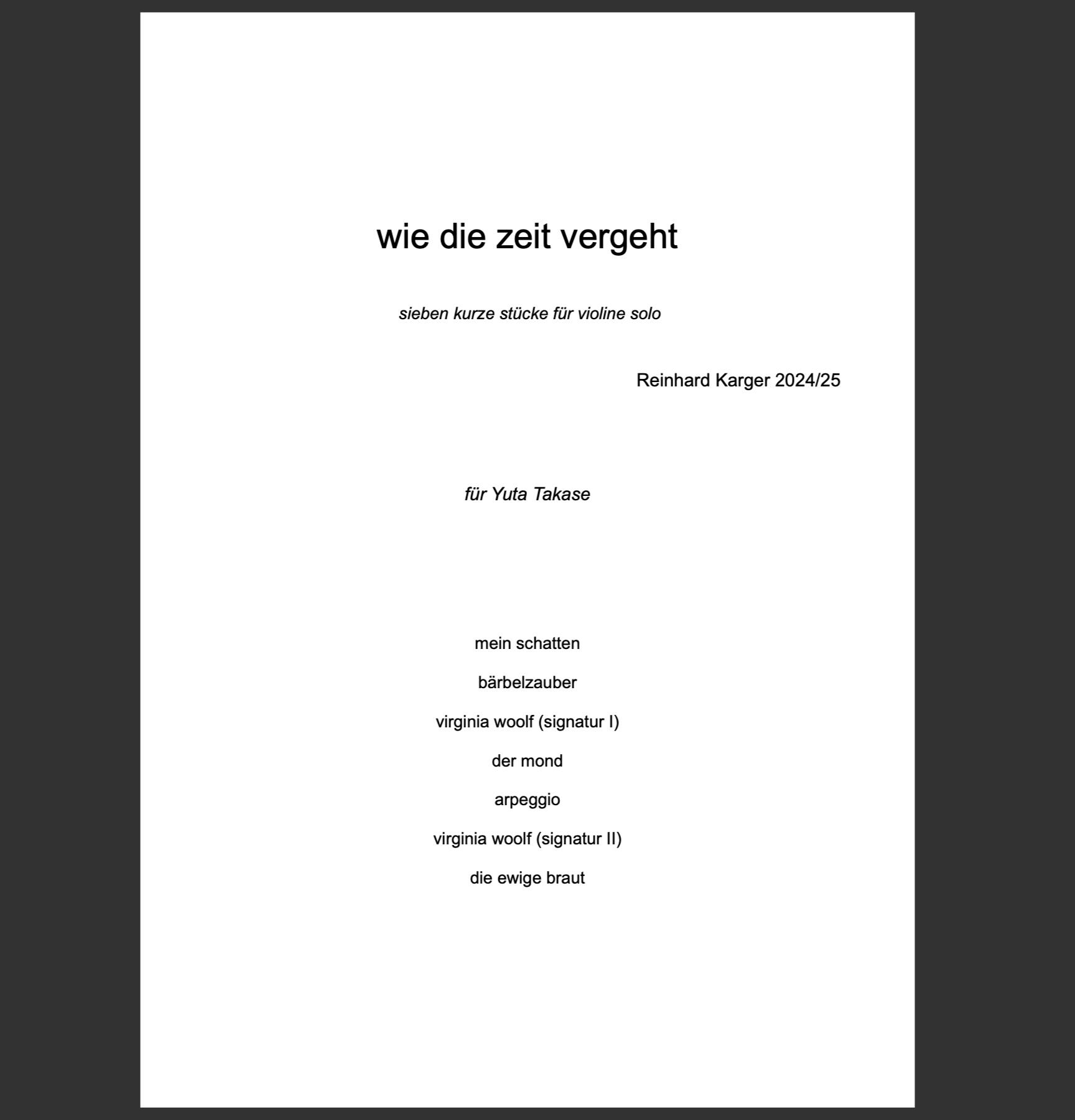

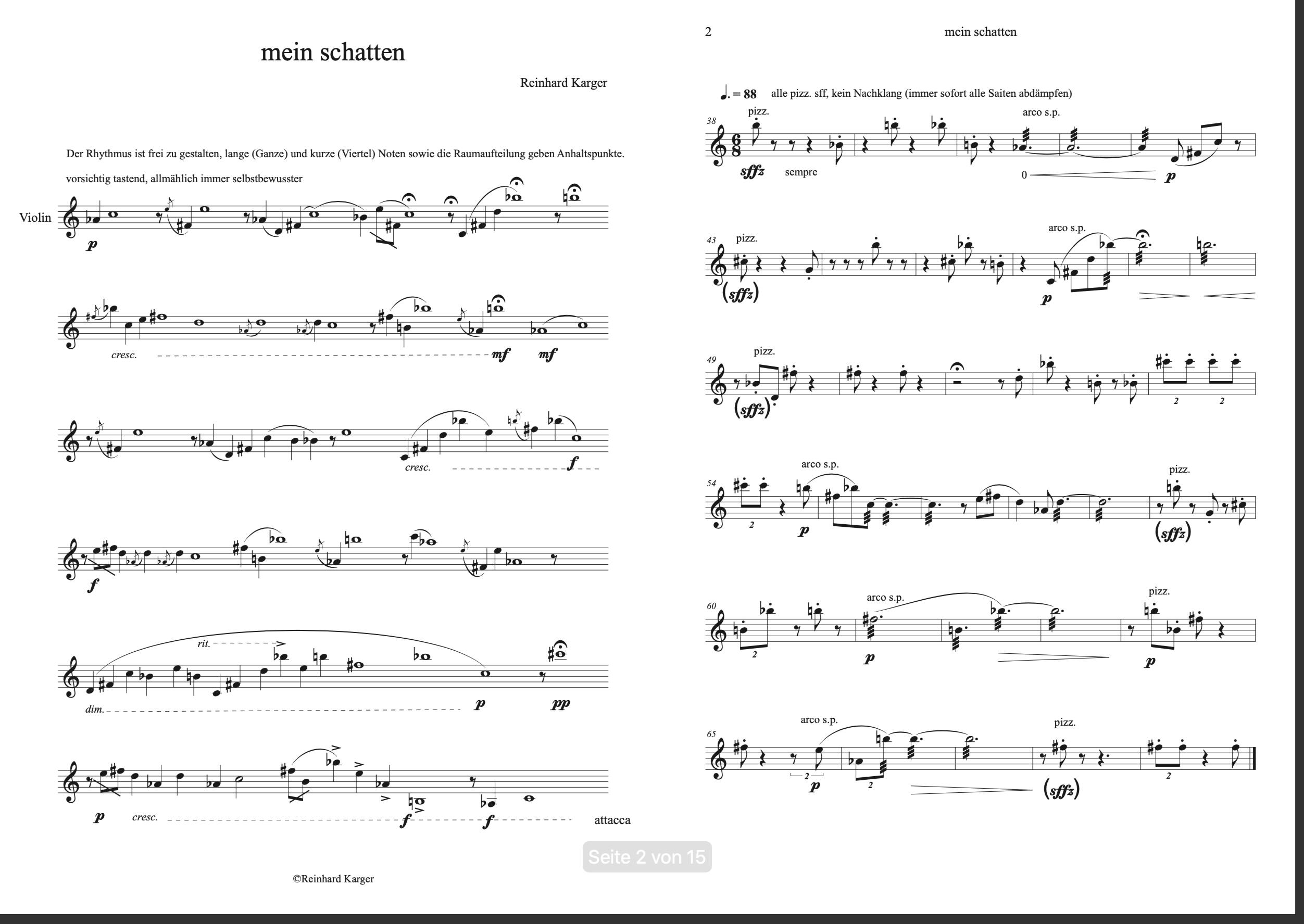

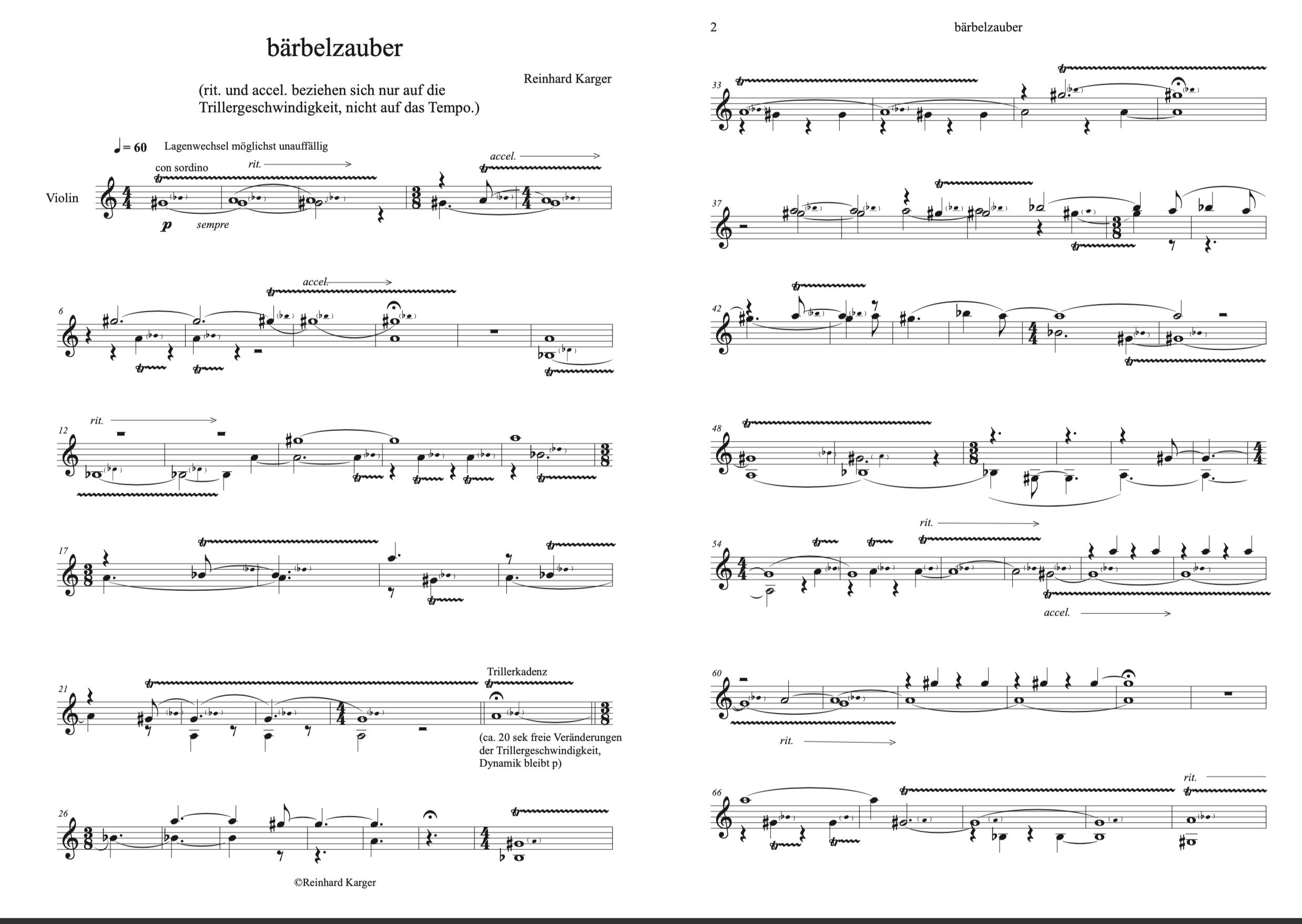

wie die zeit vergeht

sieben kurze stücke für violine solo

2024/25

Landschaft 2024 (version of „Alphabet 87“ - for Morton Feldman) für 14 Violinen

2024

Video link auf Youtube (siehe unten)

abseits

Mit Textfragmenten aus der Erzählung „ Lenz“ von Georg Büchner

Hörstück

2023

Das Schweigen

Über ein Textfragment aus „Der Bauernfänger“ von Franz Kafka

Hörstück

2023

Raskolnikoffs Traum

(nach F.M. Dostojewski)

Hörstück

2022

Raskolnikoff

(nach F.M. Dostojewski)

Hörstück

2022

Die Heimkehr

(nach Friedrich Hölderlin)

Hörstück

2021

keiner weiß was

Hörstück

2020

als ich am späten nachmittag allein

(nach Marcel Proust)

Hörstück

2020

fremd

fremd

(nach Franz Kafka)

Hörstück

2020

bei tag und nacht

(nach Franz Kafka)

Hörstück

2020

Die güldne Sonne

für Di, Sheng, Violine, Violoncello und Klavier

2019/20

Lost and Found

für Ensemble (11 Instrumente)

1) Vertigo

2) Uncle Neil

3) Early

4) My old Shoes

5) Fake News

6) Late

Komplette Einspielung auf soundcloud.com hier

2018/19

wie ist die welt so stille

für Sopran solo und fünfstimmigen Frauenchor

Traudl Schmaderer und Voceterna gewidmet

2016

come closer

für Pipa und Streichquartett

Huikuan Lin und dem Pacific Quartet Vienna gewidmet

2014/15

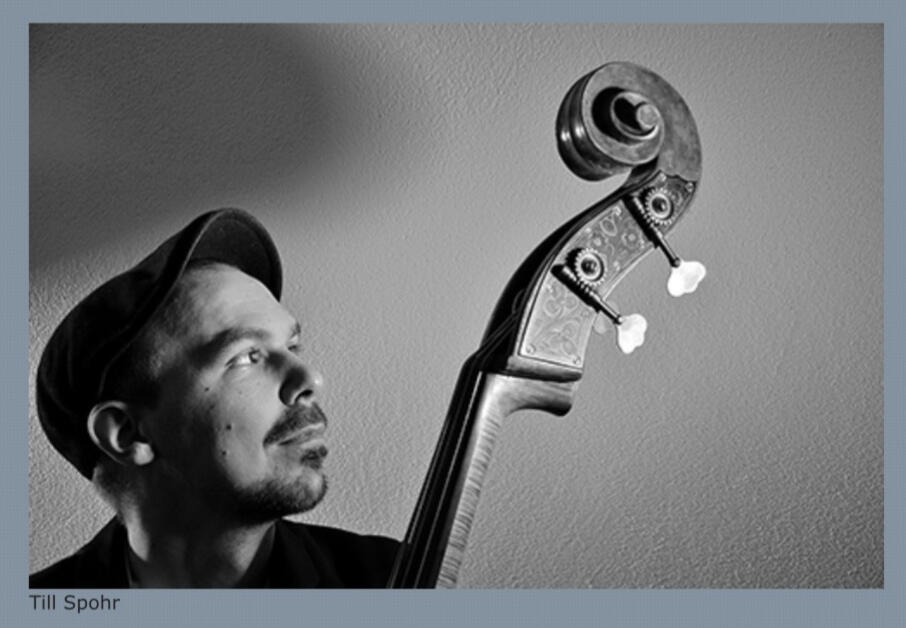

This is the show

(nach einem Text von Samuel Beckett)

für Sopran und Kontrabassklarinette

2014

An Joseph Roth

(Version für Posaune)

für Posaune solo

2014

vielleicht wüßten wir

(mit einem Text von Joseph Roth)

für Violoncello solo und Zuspielung

2013

An Joseph Roth

für Klarinette solo

2011/2012

Der blinde Spiegel

Streichquartett (für Joseph Roth)

2011

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

nec sine te nec tecum

für Sopran, Flöte und Gitarre

2007

Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte

für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006

mes adieux – für Wolfgang Stryi

für Klarinette und Klavier

2005

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

Die späte Welt

sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,

Solosopran, Mandoline und Kontrabass

2004–2006

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

Dieses obskure Objekt der Begierde

acht Miniaturen für Sopran solo 2003

Gold und Silber

für Altsaxophon und Orgel 2002

Ein Fallen im Wind

Fragment für Stimme und Streichquartett

2002

the penrose piano book of pentatonic secrets

für Klavier solo

2000/01

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

für achtstimmigen gemischten Chor 1998/99

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

La Vie c'est Ailleurs – Hommage à Marcel Proust

für Sopran und Ensemble

1996–98

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

Wandlung in Es

für großes Blasorchester

1995

Walk softly

für 5 Klarinetten

1994/95

Die Sieben Winde

Phantomkanon für Flöte und Playback

1993/94

Rag Khammaj

Instrumentation für Sarod und Orchester

1991

Stau

für Ensemble

1990

Mit geschlossenem Munde zu singen

für gemischten Chor

1989

Guten Tag, haben Sie zwanzig Minuten Zeit?

für Fl, Ob, Kl, Vl, Va, Vc, Kb

1989

Tod. Richtkraft.

Drei Hölderlin-Fragmente für Mezzosopran,

Vl, Va, Vc und Tonband

1988

Auf der Milchstraße wieder kein Licht

für Männerstimme, 2 Sax, Git, Klav, Schl, Tr, Pos

zu Texten von Rolf Bossert

1988

Alphabet 87 (für Morton Feldman)

für Violine solo

1987/88

Komplette Einspielung auf soundcloud.com

KadenzTanz

für Baßklarinette solo

1986

Findling

für Klavier solo

1985

Deutsche Reste Nr. 1

für Kammerorchester

1984

Mein Schneckenhaus – Fühler raus!

für 4 Stimmen, 4 Instrumente und Tonband

1982–83

Durchbruch

für 2 Chöre, 6 Solosänger, Tr, Pos und 2 Schl

1979

Mein Schneckenhaus – ein unfertiges Stück

für Ensemble 1977

Schattenformen

für zwei Chöre und Tonband

1975/76

Emomatsch

Tonbandcollage

1975

come closer

– three movements for Pipa and String Quartetdedicated to Huikuan Lin and the Pacific Quartet Vienna

2014/15This piece tries to explore touching points between eastern and western musical languages, to state distance and to develop intimacy very much like in human relations, where real closeness is only possible through respect for the differences that seperate us.It is a personal musical comment on globalization and wants to nourish hope that we can get along together.Reinhard Karger

2015

wie die zeit vergeht

An Joseph Roth

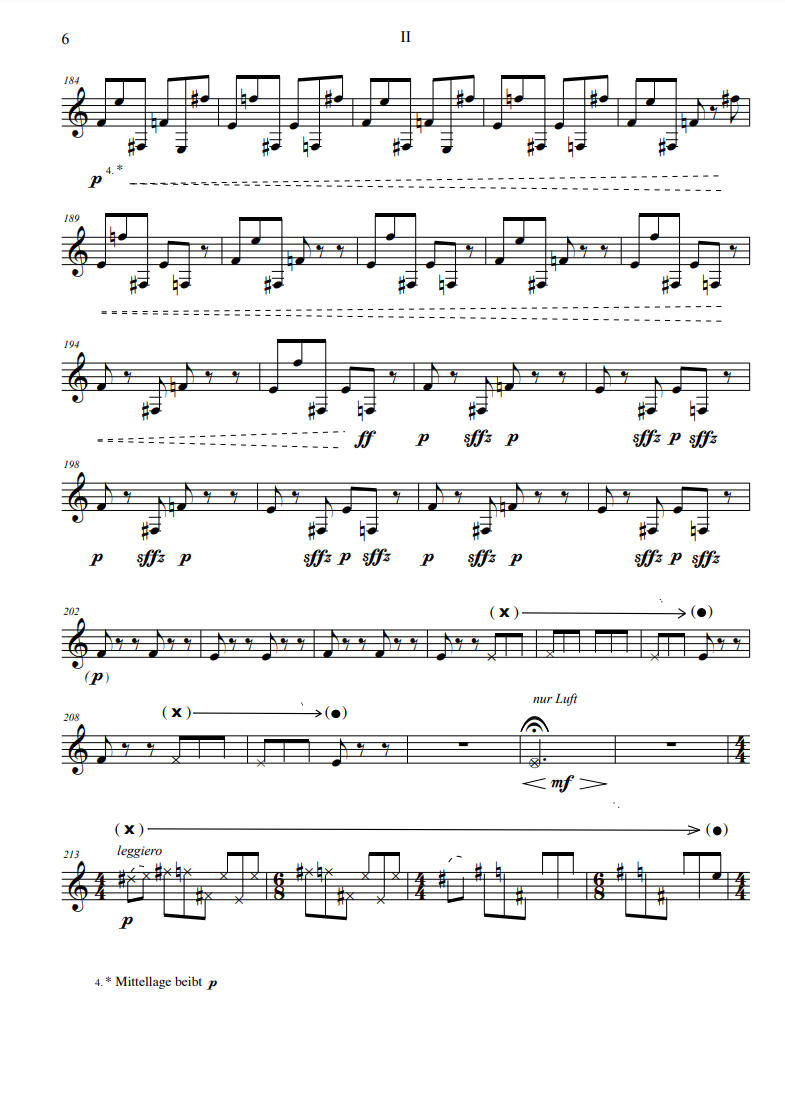

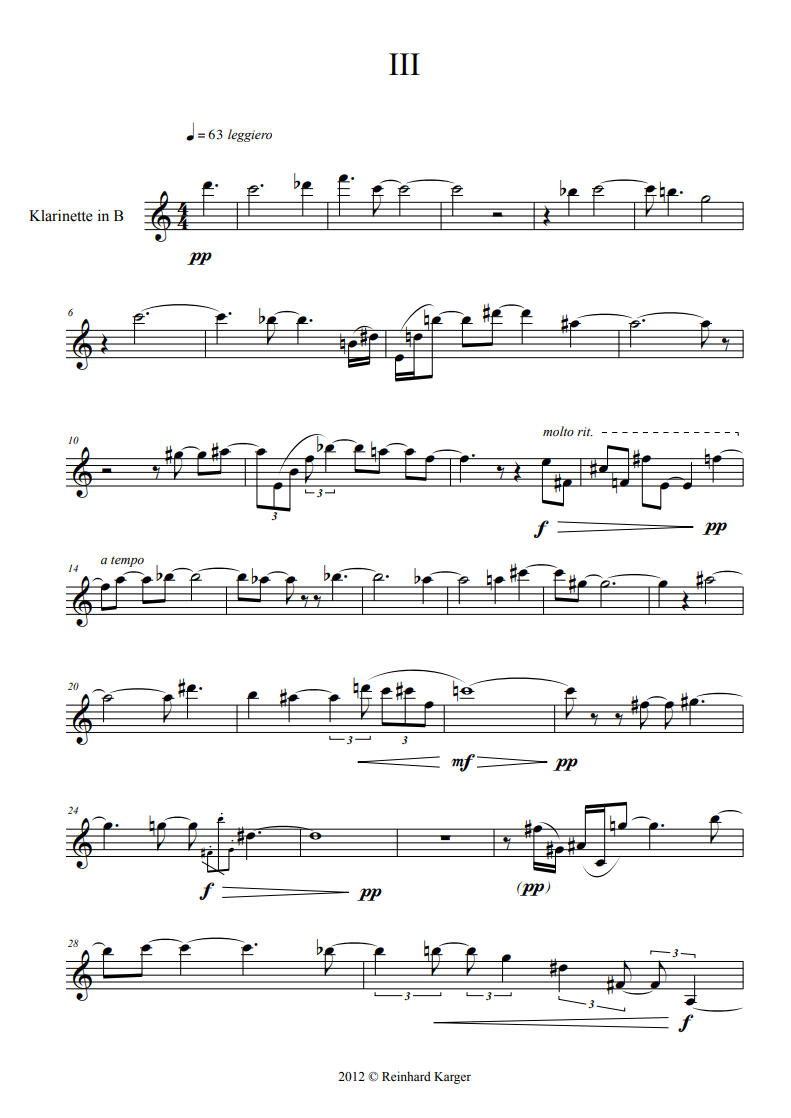

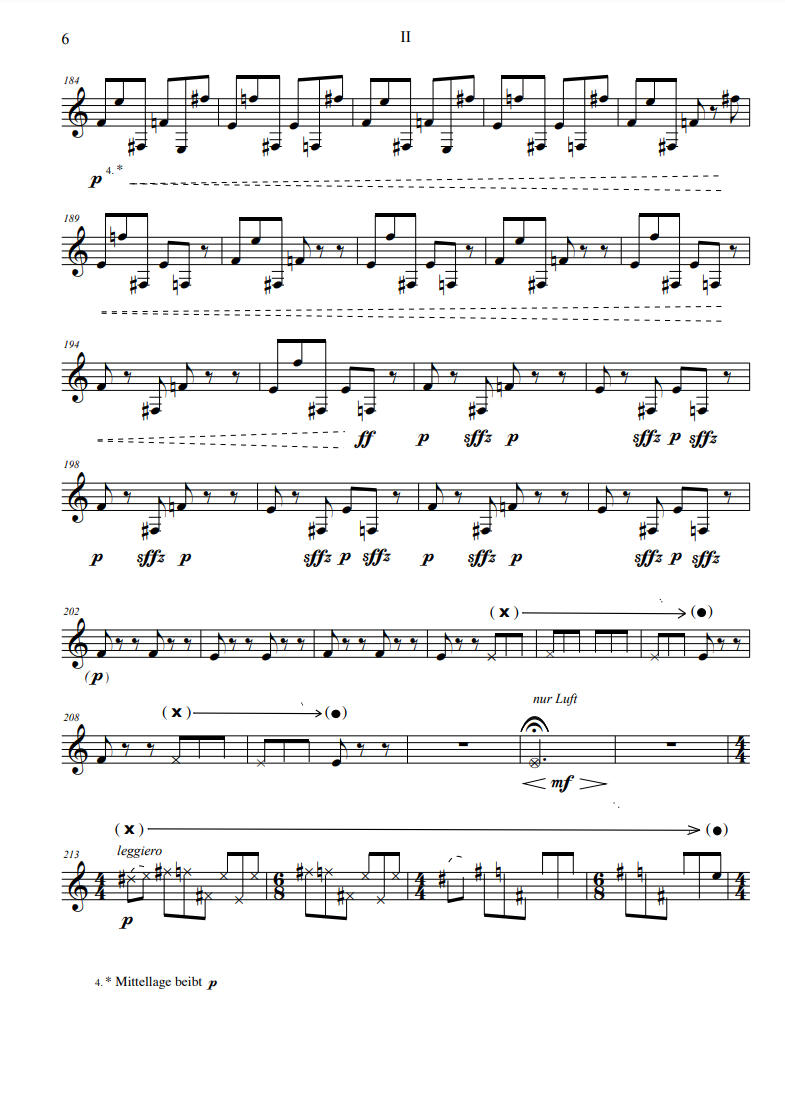

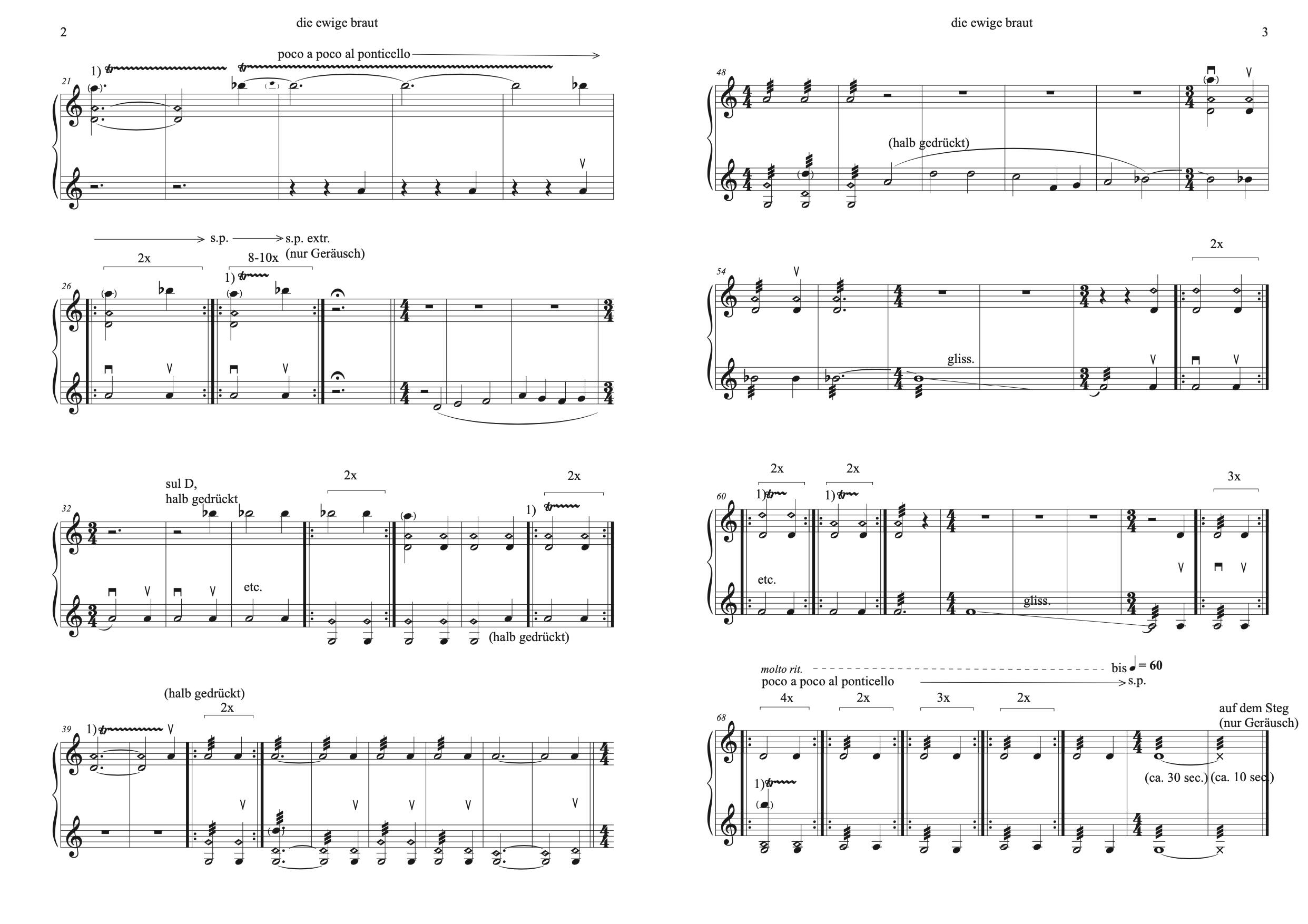

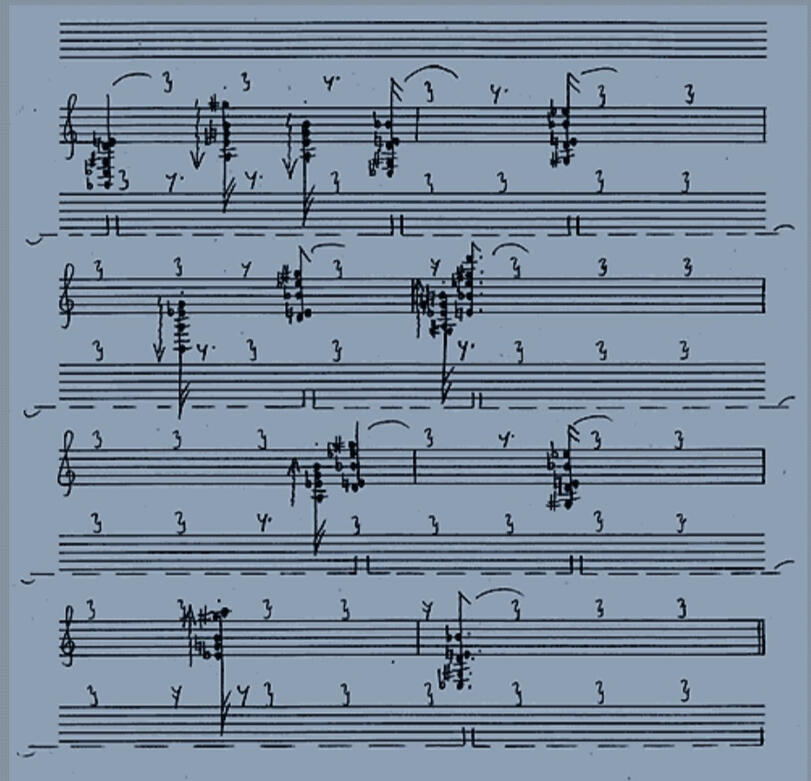

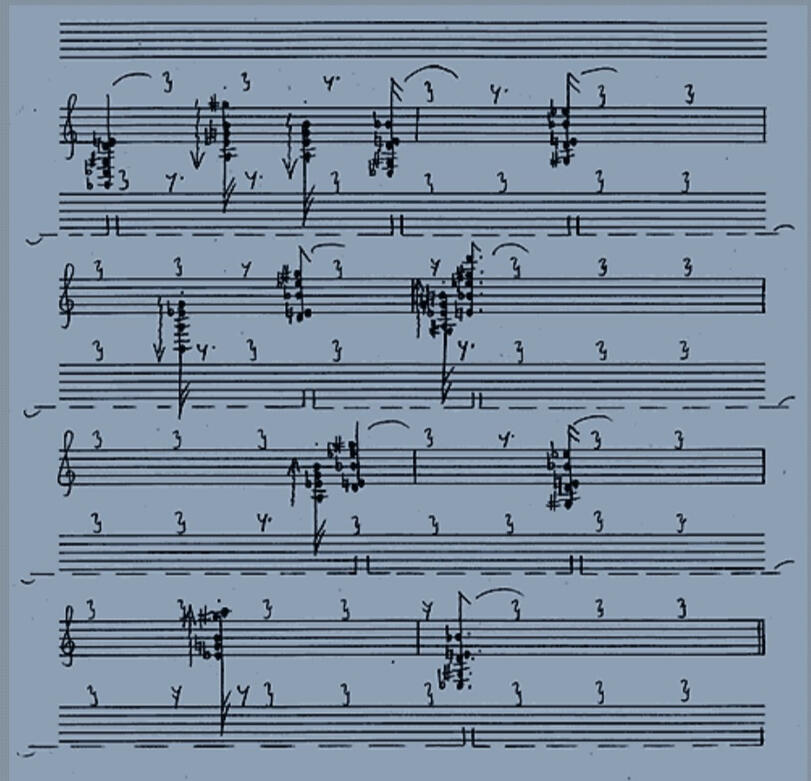

für Klarinette solo 2011/2012Notenbeispiele

An Joseph Roth

für Klarinette solo 2011/2012Notenbeispiele

Der blinde Spiegel

Streichquartett (für Joseph Roth) 2011Den Ausgangspunkt dieser Komposition bildete die intensive literarische Begegnung mit dem großen österreichischen Schriftsteller Joseph Roth. Aus der Lektüre seiner Erzählungen entstand die Idee, eine musikalische Formulierung seines poetischen Kosmos zu versuchen, einige Aspekte dieser lapidaren und doch hochkomplexen Darstellung der untergehenden k.u.k-Monarchie und ihrer zwischen Größenwahn und Verzweiflung hin- und hergeworfenen Figuren in einer Komposition für Streichquartett zu spiegeln.Ausgangspunkt für die kompositorische Arbeit waren einige kurze Textfragmente aus der Erzählung "Der blinde Spiegel" von 1925 - das gesamte musikalische Material ist über verschiedenene strukturelle Transformationsprozesse aus diesen sprachlichen "Kraftzentren" entwickelt.Reinhard Karger

Der blinde Spiegel

Streichquartett (für Joseph Roth) 2011Den Ausgangspunkt dieser Komposition bildete die intensive literarische Begegnung mit dem großen österreichischen Schriftsteller Joseph Roth. Aus der Lektüre seiner Erzählungen entstand die Idee, eine musikalische Formulierung seines poetischen Kosmos zu versuchen, einige Aspekte dieser lapidaren und doch hochkomplexen Darstellung der untergehenden k.u.k-Monarchie und ihrer zwischen Größenwahn und Verzweiflung hin- und hergeworfenen Figuren in einer Komposition für Streichquartett zu spiegeln.Ausgangspunkt für die kompositorische Arbeit waren einige kurze Textfragmente aus der Erzählung "Der blinde Spiegel" von 1925 - das gesamte musikalische Material ist über verschiedenene strukturelle Transformationsprozesse aus diesen sprachlichen "Kraftzentren" entwickelt.Reinhard Karger

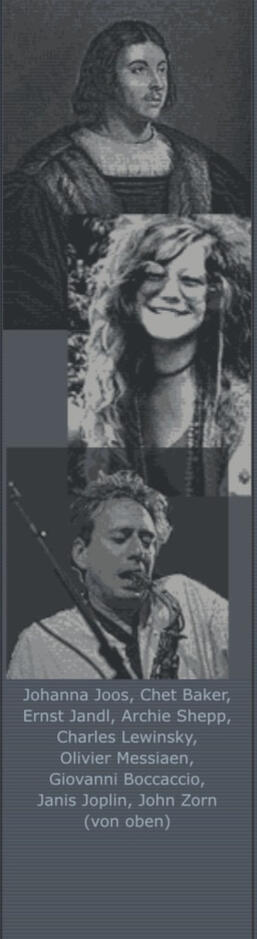

Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte

für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006 HörprobeEine junge Frau sitzt in der nachmittäglichen Sonne – in der Zeit, wo die Hitze am größten ist und der Tag still zu stehen scheint – und raucht eine Zigarette. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung, die ihr Leben verändern wird, und sucht einen letzten Moment der Entspannung, der Leere, bevor sie den einen Lebenspfad wählt und den anderen verwirft.

Dieses Bild aus dem Roman „Johannistag“ von Charles Lewinsky bildete den Ausgangspunkt für meine Komposition – ich habe versucht, diesen paradoxen Zustand der Entspannung in der höchsten Anspannung musikalisch zu fassen, diesen Moment des Loslassens und auf die richtige Eingebung Hoffens, bevor man gezwungen ist, zuzugreifen und sich von dem verworfenen Lebensmodell zu verabschieden.Reinhard Karger

im Juli 2006

Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte

für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006 HörprobeEine junge Frau sitzt in der nachmittäglichen Sonne – in der Zeit, wo die Hitze am größten ist und der Tag still zu stehen scheint – und raucht eine Zigarette. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung, die ihr Leben verändern wird, und sucht einen letzten Moment der Entspannung, der Leere, bevor sie den einen Lebenspfad wählt und den anderen verwirft.

Dieses Bild aus dem Roman „Johannistag“ von Charles Lewinsky bildete den Ausgangspunkt für meine Komposition – ich habe versucht, diesen paradoxen Zustand der Entspannung in der höchsten Anspannung musikalisch zu fassen, diesen Moment des Loslassens und auf die richtige Eingebung Hoffens, bevor man gezwungen ist, zuzugreifen und sich von dem verworfenen Lebensmodell zu verabschieden.Reinhard Karger

im Juli 2006

mes adieux – für Wolfgang Stryi

für Klarinette und Klavier 2005Wolfgang Stryi vereinte in sich zwei Eigenschaften, die bei Künstlerpersönlichkeiten nur äußerst selten gleichzeitig anzutreffen sind: Enthusiasmus und Nüchternheit – begeisterungsfähig, ansteckend, immer auf der Suche nach neuen Pfaden und mit einer nie versiegenden Energie gesegnet, und gleichzeitig stets auf die Sache bezogen, entwaffnend durch seine mit trockenem schwäbischen Humor gewürzte handwerkliche Bodenständigkeit, die jede pathetische „Künstlergeste“ vermied.

Für mich war er der ideale Partner und Bruder im Geiste, mit dem ich im Laufe von 25 Jahren – von der gemeinsamen Studienzeit an der Musikhochschule Freiburg über die musikpädagogischen Response-Prozesse bis zu den Duo-Projekten der letzten Jahre – viele Momente der stillen Freude über gemeinsam gefundene Gedanken und Klänge erleben durfte.

Kurz nachdem wir uns in Freiburg kennen gelernt hatten, schrieb ich ein langes Musiktheaterstück, in dem Wolfgang einen verliebten Klarinettisten spielen sollte. Das Stück war sehr kompliziert und wir haben eineinhalb Jahre geprobt, bis es endlich uraufgeführt wurde – eine Arbeit, die viel Kraft gekostet hatte und ökonomisch völlig unsinnig war. Wir waren jedoch sehr stolz auf unsere Zähigkeit und unser Durchhaltevermögen, und Wolfgang hat später berichtet, dass das Erlebnis dieses Prozesses ihn dazu gebracht hat, sein Leben der zeitgenössischen Musik zu widmen.

Einmal waren wir mit unserem letzten Programm „SMS – short music stories“ bei einer Serie von open-air-Matineen in Frankfurt eingeladen, es war 11 Uhr morgens, es regnete in Strömen und es war genau ein Zuschauer gekommen. Den betretenen Mienen bei Veranstaltern und Technikern begegnete Wolfgang mit dem für ihn typischen Satz: „Los geht’s, wenn einer zuhört, wird gespielt!“

Im Februar 2005 – mitten im Leben, im Zenit seiner künstlerischen Laufbahn als Saxophonist und Bassklarinettist beim Frankfurter Ensemble Modern – ist Wolfgang Stryi gestorben. „mes adieux“ ist seinem Andenken gewidmet.Reinhard Karger

im Dezember 2005

mes adieux – für Wolfgang Stryi

für Klarinette und Klavier 2005Wolfgang Stryi vereinte in sich zwei Eigenschaften, die bei Künstlerpersönlichkeiten nur äußerst selten gleichzeitig anzutreffen sind: Enthusiasmus und Nüchternheit – begeisterungsfähig, ansteckend, immer auf der Suche nach neuen Pfaden und mit einer nie versiegenden Energie gesegnet, und gleichzeitig stets auf die Sache bezogen, entwaffnend durch seine mit trockenem schwäbischen Humor gewürzte handwerkliche Bodenständigkeit, die jede pathetische „Künstlergeste“ vermied.

Für mich war er der ideale Partner und Bruder im Geiste, mit dem ich im Laufe von 25 Jahren – von der gemeinsamen Studienzeit an der Musikhochschule Freiburg über die musikpädagogischen Response-Prozesse bis zu den Duo-Projekten der letzten Jahre – viele Momente der stillen Freude über gemeinsam gefundene Gedanken und Klänge erleben durfte.

Kurz nachdem wir uns in Freiburg kennen gelernt hatten, schrieb ich ein langes Musiktheaterstück, in dem Wolfgang einen verliebten Klarinettisten spielen sollte. Das Stück war sehr kompliziert und wir haben eineinhalb Jahre geprobt, bis es endlich uraufgeführt wurde – eine Arbeit, die viel Kraft gekostet hatte und ökonomisch völlig unsinnig war. Wir waren jedoch sehr stolz auf unsere Zähigkeit und unser Durchhaltevermögen, und Wolfgang hat später berichtet, dass das Erlebnis dieses Prozesses ihn dazu gebracht hat, sein Leben der zeitgenössischen Musik zu widmen.

Einmal waren wir mit unserem letzten Programm „SMS – short music stories“ bei einer Serie von open-air-Matineen in Frankfurt eingeladen, es war 11 Uhr morgens, es regnete in Strömen und es war genau ein Zuschauer gekommen. Den betretenen Mienen bei Veranstaltern und Technikern begegnete Wolfgang mit dem für ihn typischen Satz: „Los geht’s, wenn einer zuhört, wird gespielt!“

Im Februar 2005 – mitten im Leben, im Zenit seiner künstlerischen Laufbahn als Saxophonist und Bassklarinettist beim Frankfurter Ensemble Modern – ist Wolfgang Stryi gestorben. „mes adieux“ ist seinem Andenken gewidmet.Reinhard Karger

im Dezember 2005

Die späte Welt

sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,

Solosopran, Mandoline und Kontrabass 2004 - 2006 HörprobeVerwendete Texte:Die Hertzen„mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen.“ (Ps. 55,5)Die Opffer„wir sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit.“ (2. Petr. 2,17)„wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden.“ (Jes 1,18)Schönster Ort„Christe, du bist der helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag. Du leuchtest uns vom Vater her und bist des Lichtes Prediger.“ (Erasmus Alber ca. 1536)Die späte Welt„vom Odem Gottes kommt Frost, und große Wasser ziehen sich eng zusammen; von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte.Und sein Blitz scheint auf die Enden der Erde; ihm nach brüllt der Donner, und er donnert mit seinem großen Schall. Die Wolken beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölk bricht sein Licht. Von Mitternacht kommt Gold, um Gott her ist schrecklicher Glanz.“ (aus Hiob 37)

Die späte Welt

sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,

Solosopran, Mandoline und Kontrabass 2004 - 2006 HörprobeVerwendete Texte:Die Hertzen„mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen.“ (Ps. 55,5)Die Opffer„wir sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit.“ (2. Petr. 2,17)„wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden.“ (Jes 1,18)Schönster Ort„Christe, du bist der helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag. Du leuchtest uns vom Vater her und bist des Lichtes Prediger.“ (Erasmus Alber ca. 1536)Die späte Welt„vom Odem Gottes kommt Frost, und große Wasser ziehen sich eng zusammen; von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte.Und sein Blitz scheint auf die Enden der Erde; ihm nach brüllt der Donner, und er donnert mit seinem großen Schall. Die Wolken beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölk bricht sein Licht. Von Mitternacht kommt Gold, um Gott her ist schrecklicher Glanz.“ (aus Hiob 37)

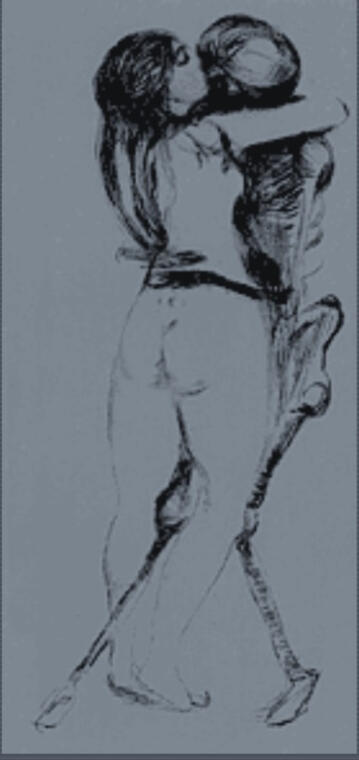

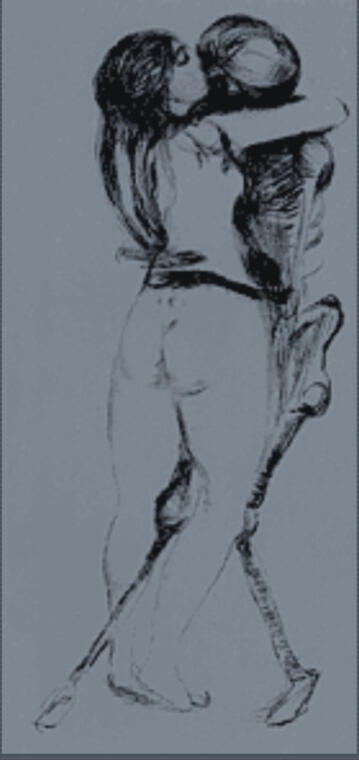

Ein Fallen im Wind

Fragment für Stimme und Streichquartett

2002(nach einem Text von Marieluise Fleißer)Die prekäre Gleichzeitigkeit von Lust und Grauen, die in Edvard Munchs genialer Zeichnung durch das ungleiche Liebespaar – im wahrsten Sinne des Wortes – "verkörpert" wird, tritt in Fleißers Textabschnitt über die letzten Momente im Leben eines Mädchens – vor dem Selbstmord – als Hin- und Hergerissensein zwischen Todesangst und Todessehnsucht in Erscheinung.

Da dieser Text meiner Komposition für Stimme und Streichquartett zugrundeliegt, sei er hier zitiert:

"Einstweilen war es draußen schon stille Nacht geworden. Dies erblichene Gesicht ohne Zusammenhang der Züge schaute nicht mehr nach dem Regen aus. Dr Wind drang um das Fensterkreuz, stieß ins Zimmer vor, da mußte sich gut hineingegeben sein wie in eine kraft. Der Wind legte sich in ihre Züge ein wie in Wasser, das er trieb. Da war kein Einzelwille mehr, der in ihr widerstand. Wie alles, was wächst in der Natur, wuchs sie nur noch in dies Fallen hinein, ein Fallen im Wind, sie ging dem Fenster zu wie gezogen."

( aus: "Ein Pfund Orangen" von Marie-Luise Fleißer )PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 15. Juli 2002Eine neue, leise SchönheitZur Documenta 11: Schubert und Karger in der Kasseler MartinskircheVon Georg PeplEs war ein theatralischer Augenblick beim siebten Termin der Reihe zur Documenta 11 x 21 Uhr in der Martinskirche. Kaum hatte das Spohr-Quartett Kassel (Dimitrios Papanikolau, Rüdiger Spuck, Ute Varevics und Wolfram Geiss) den ersten Satz von Franz Schuberts d-moll-Quartett beendet, da schloss, von der Altistin Mechthild Seitz suggestiv vorgetragen, die Liedfassung von Der Tod und das Mädchen an. Ohne Unterbrechung durch Beifall, sodass die zahlreichen Zuhörer sich ganz in die dunkle Stimmung vertiefen konnten.Der Kasseler Komponist Reinhard Karger hat dieses Konzertprojekt konzipiert, Schuberts Liedbegleitung für Streicher bearbeitet und selbst zwei Werke beigesteuert. Bei seinen rund 35 Minuten dauernden Hölderlin-Fragmenten Tod. Richtkraft für Frauenstimme, Streichtrio und Tonband (1988) schwebte ihm eine neue, leise Art von Schönheit vor. Und dies war vollkommen nachzuvollziehen, da es Klänge von großer sinnlicher Evidenz zu hören gab.Zwar herrscht in Kargers Musiksprache das Verhaltene und Reduzierte vor, doch es kommt auch zu expressiven Ausbrüchen - vielleicht ein Schubert verwandter Zug. So baut sich hier über tonalen Motivfetzen und einem punktierten Rhythmus, die beide wie Zitate erscheinen, Spannung auf. Vom Tonband erklingen aggressive Demonstrations-Geräusche, eine Kinderstimme verkündet: Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr. Danach stellt ein längerer Ausschnitt klar, was hier verarbeitet wurde - Bruchstücke aus Beethovens Großer Fuge.Dies schafft eine Verbindung zwischen den enttäuschten Revolutionären Beethoven und Hölderlin, und darüber hinaus wird aus dem so anfangs so stillen Werk politische Musik. Sie bezieht ihre Aussage durch eine vom Existenzialismus inspirierte Hölderlin-Lesart: Das Annehmen der Vergänglichkeit ermögliche erst produktive und richtungsgebende Entscheidungen.Eine weitere Facette des Themas, nämlich Todesangst und Todessehnsucht, eröffnet Marieluise Fleißner in der Erzählung Drei Pfund Orangen, der literarischen Vorlage für Kargers Ein Fallen im Wind. In diesem kurzen Stück für Altstimme und Streichquartett verdeutlichen fallende Glissandi den Titel , ohne plakativ zu wirken. Unmittelbar ansprechend sind auch hier die gläsern-zerbrechlichen Klänge und die originelle Harmonik, die selbst einem scheinbar abgedroschenen verminderten Nonenakkord neue Ausdruckswerte zuführt. Eine eindrucksvolle Uraufführung in einem atmosphärisch dichten Nachtkonzert.

Ein Fallen im Wind

Fragment für Stimme und Streichquartett

2002(nach einem Text von Marieluise Fleißer)Die prekäre Gleichzeitigkeit von Lust und Grauen, die in Edvard Munchs genialer Zeichnung durch das ungleiche Liebespaar – im wahrsten Sinne des Wortes – "verkörpert" wird, tritt in Fleißers Textabschnitt über die letzten Momente im Leben eines Mädchens – vor dem Selbstmord – als Hin- und Hergerissensein zwischen Todesangst und Todessehnsucht in Erscheinung.

Da dieser Text meiner Komposition für Stimme und Streichquartett zugrundeliegt, sei er hier zitiert:

"Einstweilen war es draußen schon stille Nacht geworden. Dies erblichene Gesicht ohne Zusammenhang der Züge schaute nicht mehr nach dem Regen aus. Dr Wind drang um das Fensterkreuz, stieß ins Zimmer vor, da mußte sich gut hineingegeben sein wie in eine kraft. Der Wind legte sich in ihre Züge ein wie in Wasser, das er trieb. Da war kein Einzelwille mehr, der in ihr widerstand. Wie alles, was wächst in der Natur, wuchs sie nur noch in dies Fallen hinein, ein Fallen im Wind, sie ging dem Fenster zu wie gezogen."

( aus: "Ein Pfund Orangen" von Marie-Luise Fleißer )PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 15. Juli 2002Eine neue, leise SchönheitZur Documenta 11: Schubert und Karger in der Kasseler MartinskircheVon Georg PeplEs war ein theatralischer Augenblick beim siebten Termin der Reihe zur Documenta 11 x 21 Uhr in der Martinskirche. Kaum hatte das Spohr-Quartett Kassel (Dimitrios Papanikolau, Rüdiger Spuck, Ute Varevics und Wolfram Geiss) den ersten Satz von Franz Schuberts d-moll-Quartett beendet, da schloss, von der Altistin Mechthild Seitz suggestiv vorgetragen, die Liedfassung von Der Tod und das Mädchen an. Ohne Unterbrechung durch Beifall, sodass die zahlreichen Zuhörer sich ganz in die dunkle Stimmung vertiefen konnten.Der Kasseler Komponist Reinhard Karger hat dieses Konzertprojekt konzipiert, Schuberts Liedbegleitung für Streicher bearbeitet und selbst zwei Werke beigesteuert. Bei seinen rund 35 Minuten dauernden Hölderlin-Fragmenten Tod. Richtkraft für Frauenstimme, Streichtrio und Tonband (1988) schwebte ihm eine neue, leise Art von Schönheit vor. Und dies war vollkommen nachzuvollziehen, da es Klänge von großer sinnlicher Evidenz zu hören gab.Zwar herrscht in Kargers Musiksprache das Verhaltene und Reduzierte vor, doch es kommt auch zu expressiven Ausbrüchen - vielleicht ein Schubert verwandter Zug. So baut sich hier über tonalen Motivfetzen und einem punktierten Rhythmus, die beide wie Zitate erscheinen, Spannung auf. Vom Tonband erklingen aggressive Demonstrations-Geräusche, eine Kinderstimme verkündet: Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr. Danach stellt ein längerer Ausschnitt klar, was hier verarbeitet wurde - Bruchstücke aus Beethovens Großer Fuge.Dies schafft eine Verbindung zwischen den enttäuschten Revolutionären Beethoven und Hölderlin, und darüber hinaus wird aus dem so anfangs so stillen Werk politische Musik. Sie bezieht ihre Aussage durch eine vom Existenzialismus inspirierte Hölderlin-Lesart: Das Annehmen der Vergänglichkeit ermögliche erst produktive und richtungsgebende Entscheidungen.Eine weitere Facette des Themas, nämlich Todesangst und Todessehnsucht, eröffnet Marieluise Fleißner in der Erzählung Drei Pfund Orangen, der literarischen Vorlage für Kargers Ein Fallen im Wind. In diesem kurzen Stück für Altstimme und Streichquartett verdeutlichen fallende Glissandi den Titel , ohne plakativ zu wirken. Unmittelbar ansprechend sind auch hier die gläsern-zerbrechlichen Klänge und die originelle Harmonik, die selbst einem scheinbar abgedroschenen verminderten Nonenakkord neue Ausdruckswerte zuführt. Eine eindrucksvolle Uraufführung in einem atmosphärisch dichten Nachtkonzert.

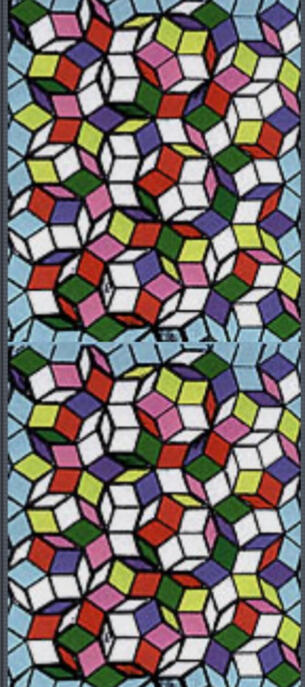

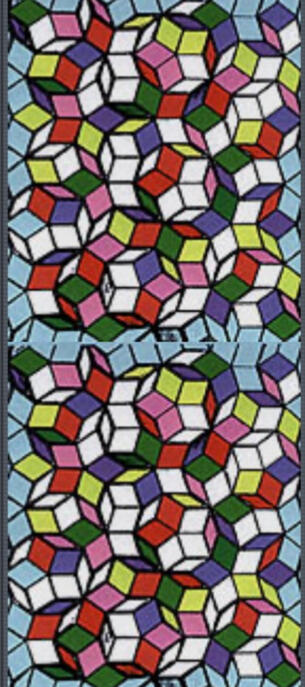

the penrose piano book of pentatonic secrets

Hellmuth Vivell gewidmet

für Klavier solo 2000/01 HörprobeKomplette Playlist auf soundcloud.comDer englische Mathematiker Roger Penrose hat ein faszinierendes Puzzle erdacht: es besteht aus nur zwei Grundelementen - einer großen und einer kleinen Raute - und ergibt als Ganzes doch ein äußerst komplexes und irritierendes Bild. Man erkennt sofort, daß es geordnete, kristallähnliche Strukturen aufweist, kann aber weder ein Zentrum noch - wie sonst bei Kristallen - einen überall identischen kleinsten Grundbaustein ausmachen. Dieses Puzzle versetzt Auge und Gehirn in einen genauso paradoxen wie beunruhigenden Zustand: Chaos und Ordnung gleichzeitig. Die Unruhe rührt daher, daß es sich hier um eine sogenannte "fünfzählige" Struktur handelt: die Seitenlinien aller Rauten ordnen sich parallel zu fünf das Winkeltotal von 360° gleichmäßig unterteilenden Achsen (also eine Art fünfzähliges Koordinatensystem), und das ist für unsere Wahrnehmung und für unser Denken äußerst ungewöhnlich.Ich habe - ausgehend von diesem ersten Eindruck - versucht, eine parallele musikalische Welt zu erschaffen, die auch von ganz einfachen Grundelementen ausgeht (fünftönige Akkorde) und durch vielfältige Transformationen zu sehr verschiedenartigen Gewichtungen von Ordnung und Chaos gelangt. Auf diese Weise entstand eine neue Art "Pentatonik" - eine experimentelle "Fünftonmusik".Kassel, 2. Juli 2001 Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. September 2001NEUE KLAVIERMUSIKEin Komponist der Nicht-BeliebigkeitEinen Musiker der Nicht-Beliebigkeit, so darf man den Kasseler Komponisten Reinhard Karger nennen. Er hält sich an die Einsicht, dass reduziertes Material und die Arbeit mit Systemen die Phantasie anspornt, nicht einschränkt. Aktuelles Beispiel dafür ist the penrose piano book of pentatonic secrets, das Hellmuth Vivell bei einem Konzert mit neuer Klaviermusik im Gießhaus der GhK zur Kasseler Erstaufführung brachte.Eine geglückte Verbindung von Strenge und Unmittelbarkeit: Der eine gute halbe Stunde dauernde Zyklus - angeregt durch ein mit den Kategorien Chaos und Ordnung spielendes Puzzle des Mathematikers Roger Penrose - hat fünf, nicht aus herkömmlicher Pentatonik gebildete fünftönige Akkorde zur Basis. Daraus lässt Karger eine Klangwelt entstehen, die entfernt an diejenige Morton Feldmans erinnert und die zu besonders intensivem Zuhören einlädt - gerade weil wenige Ereignisse stattfinden, Langsamkeit und zurückgenommene Dynamik vorherrschen.Aber die Zartheit ist Gefährdungen ausgesetzt. So mutet im abschließenden 15. Stück ein Crescendo bis zum vierfachen Fortissimo wie ein katastrophischer Vorgang an. Und es ist Zeichen eines feinen Gespürs, dass darauf ein verhaltener Epilog folgt: Emotionalität, die mit Urelementen wie Spannung und Entspannung arbeitet - ohne abgestanden zu wirken. ( ... )Helmuth Vivell - nicht nur in Kassel ein gefragter Pianist, wie Auftritte etwa bei Gidon Kremers rennommiertem Lockenhaus-Festival belegen - war ein ausgezeichneter Anwalt dieser Werke. Es ist auch seiner Sensibilität und Ruhe zu danken, dass Kargers Pentatonische Geheimnisse so starken Eindruck hinterließen.

Georg Pepl

the penrose piano book of pentatonic secrets

Hellmuth Vivell gewidmet

für Klavier solo 2000/01 HörprobeKomplette Playlist auf soundcloud.comDer englische Mathematiker Roger Penrose hat ein faszinierendes Puzzle erdacht: es besteht aus nur zwei Grundelementen - einer großen und einer kleinen Raute - und ergibt als Ganzes doch ein äußerst komplexes und irritierendes Bild. Man erkennt sofort, daß es geordnete, kristallähnliche Strukturen aufweist, kann aber weder ein Zentrum noch - wie sonst bei Kristallen - einen überall identischen kleinsten Grundbaustein ausmachen. Dieses Puzzle versetzt Auge und Gehirn in einen genauso paradoxen wie beunruhigenden Zustand: Chaos und Ordnung gleichzeitig. Die Unruhe rührt daher, daß es sich hier um eine sogenannte "fünfzählige" Struktur handelt: die Seitenlinien aller Rauten ordnen sich parallel zu fünf das Winkeltotal von 360° gleichmäßig unterteilenden Achsen (also eine Art fünfzähliges Koordinatensystem), und das ist für unsere Wahrnehmung und für unser Denken äußerst ungewöhnlich.Ich habe - ausgehend von diesem ersten Eindruck - versucht, eine parallele musikalische Welt zu erschaffen, die auch von ganz einfachen Grundelementen ausgeht (fünftönige Akkorde) und durch vielfältige Transformationen zu sehr verschiedenartigen Gewichtungen von Ordnung und Chaos gelangt. Auf diese Weise entstand eine neue Art "Pentatonik" - eine experimentelle "Fünftonmusik".Kassel, 2. Juli 2001 Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. September 2001NEUE KLAVIERMUSIKEin Komponist der Nicht-BeliebigkeitEinen Musiker der Nicht-Beliebigkeit, so darf man den Kasseler Komponisten Reinhard Karger nennen. Er hält sich an die Einsicht, dass reduziertes Material und die Arbeit mit Systemen die Phantasie anspornt, nicht einschränkt. Aktuelles Beispiel dafür ist the penrose piano book of pentatonic secrets, das Hellmuth Vivell bei einem Konzert mit neuer Klaviermusik im Gießhaus der GhK zur Kasseler Erstaufführung brachte.Eine geglückte Verbindung von Strenge und Unmittelbarkeit: Der eine gute halbe Stunde dauernde Zyklus - angeregt durch ein mit den Kategorien Chaos und Ordnung spielendes Puzzle des Mathematikers Roger Penrose - hat fünf, nicht aus herkömmlicher Pentatonik gebildete fünftönige Akkorde zur Basis. Daraus lässt Karger eine Klangwelt entstehen, die entfernt an diejenige Morton Feldmans erinnert und die zu besonders intensivem Zuhören einlädt - gerade weil wenige Ereignisse stattfinden, Langsamkeit und zurückgenommene Dynamik vorherrschen.Aber die Zartheit ist Gefährdungen ausgesetzt. So mutet im abschließenden 15. Stück ein Crescendo bis zum vierfachen Fortissimo wie ein katastrophischer Vorgang an. Und es ist Zeichen eines feinen Gespürs, dass darauf ein verhaltener Epilog folgt: Emotionalität, die mit Urelementen wie Spannung und Entspannung arbeitet - ohne abgestanden zu wirken. ( ... )Helmuth Vivell - nicht nur in Kassel ein gefragter Pianist, wie Auftritte etwa bei Gidon Kremers rennommiertem Lockenhaus-Festival belegen - war ein ausgezeichneter Anwalt dieser Werke. Es ist auch seiner Sensibilität und Ruhe zu danken, dass Kargers Pentatonische Geheimnisse so starken Eindruck hinterließen.

Georg Pepl

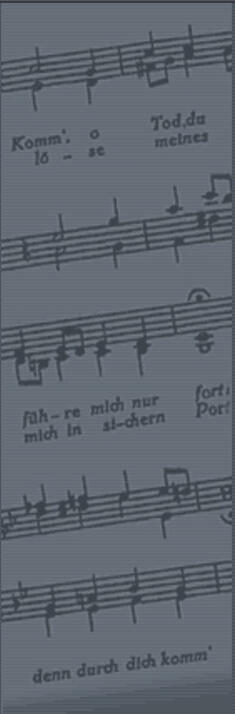

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

für achtstimmigen gemischten Chor a capella

1998/99

Hörprobe - Real Audio"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,

Komm und führe mich nur fort.

Löse meines Schiffleins Ruder,

Bringe mich in sichern Port.

Diese Halbstrophe aus dem Lied "0 du schönes Weltgebäude" von Johann Franck (1618-1677) sowie die zugehörige Choralvertonung von Johann Sebastian Bach bilden den inhaltlichen und strukturellen Ausgangspunkt für meine Komposition.Wie ein Pilzsucher bewege ich mich langsam und geduldig in den Klanglandschaften des 4stimmigen Bach-Satzes und des Textes und entdecke von Zeit zu Zeit kleine Strukturen, die dem nur auf das Ganze gerichteten Blick verborgen bleiben, ich "pflücke" sie und lasse mich von ihnen zu einer neuen musikalischen Formulierung des Themas ,,Tod" führen.Folgende Bilder und Strukturen tragen dann zur endgültigen Formung bei:- der unauflösliche Gegensatz von Erlösungssehnsucht und Todesschrecken;- der Verbrennungsvorgang: eine klar definierte Einheit unserer Lebenswirklichkeit (ein Stück Holz, eine Kerze, ein Mensch) wird zerlegt, die beiden Endprodukte gehören ganz verschiedenen Welten an - ein körperlicher Rest, der Erde zugehörig und eine körperlose Substanz, je nach Standpunkt des Betrachters Rauch, Wesen oder Seele genannt, dem Reich der Luft und des Himmels assoziiert;- die ,,Beinhausmusik": die diebische Freude der aus den Gräbern hervorgestiegenen Skelette auf mittelalterlichen Totentanzdarstellungen an der Hervorbringung unbotmäßiger Töne und Geräusche;

- der Tod als mathematisches Problem: Ein Gebiet der neueren Mathematik ist die fraktale Geometrie, wo unter anderem untersucht wird, wie sich Strukturen verhalten, wenn sie sehr oft nach immer der gleichen Regel abgebildet werden.

Das Faszinierende ist, daß man, auch wenn eine eindeutige Ausgangsstruktur und eine klar festgelegte Abbildungsregel vorliegt, nicht voraussagen kann, wie sich die Struktur verhalten wird. Manche Strukturen wuchern und vergrößern sich anscheinend unkontrollierbar, andere sterben einfach aus.

Ein wesentlicher Grundsatz der traditionellen Mathematik, die kausale Vorhersagbarkeit, wird also außer Kraft gesetzt, die einzige Möglichkeit, Gewißheit zu bekommen, ist, es auszuprobieren.

So schleichen sich durch die Hintertür der Zufall und die Ungewißheit sogar wieder in ein scheinbar so klares, gläsernes Gebäude wie das der Mathematik.

Neben diesem grundsätzlich interessanten Aspekt ist für meine Komposition vor allem das Phänomen der erwähnten ,,aussterbenden Strukturen" von Bedeutung.

Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, Juni 1999NEUE MUSIK IN DER KIRCHEDer Blick zurück dominiert(...) Reinhard Kargers Stück für achtstimmigen Chor "Komm, o Tod, du Schlafes Bruder", die andere große Uraufführung des Abends, wirkt aufs Ganze gesehen eher statisch. Allerdings fächert der Kasseler Komponist die Todesthematik eindrucksvoll in zwei gegensätzliche Klang- und Ausdrucksebenen auf, eine grotesk-geräuschhafte "Beinhaus"-Musik und eine durch komplexe Akkordik bezeichnete "Entgrenzungsmusik" Beide Sphären durchdringen sich, ohne sich aufzulösen. Auch hier war Hans Darmstadt mit dem sehr engagierten Vokalensemble der Uraufführungsdirigent (...)

Werner Fritsch

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

für achtstimmigen gemischten Chor a capella

1998/99

Hörprobe - Real Audio"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,

Komm und führe mich nur fort.

Löse meines Schiffleins Ruder,

Bringe mich in sichern Port.

Diese Halbstrophe aus dem Lied "0 du schönes Weltgebäude" von Johann Franck (1618-1677) sowie die zugehörige Choralvertonung von Johann Sebastian Bach bilden den inhaltlichen und strukturellen Ausgangspunkt für meine Komposition.Wie ein Pilzsucher bewege ich mich langsam und geduldig in den Klanglandschaften des 4stimmigen Bach-Satzes und des Textes und entdecke von Zeit zu Zeit kleine Strukturen, die dem nur auf das Ganze gerichteten Blick verborgen bleiben, ich "pflücke" sie und lasse mich von ihnen zu einer neuen musikalischen Formulierung des Themas ,,Tod" führen.Folgende Bilder und Strukturen tragen dann zur endgültigen Formung bei:- der unauflösliche Gegensatz von Erlösungssehnsucht und Todesschrecken;- der Verbrennungsvorgang: eine klar definierte Einheit unserer Lebenswirklichkeit (ein Stück Holz, eine Kerze, ein Mensch) wird zerlegt, die beiden Endprodukte gehören ganz verschiedenen Welten an - ein körperlicher Rest, der Erde zugehörig und eine körperlose Substanz, je nach Standpunkt des Betrachters Rauch, Wesen oder Seele genannt, dem Reich der Luft und des Himmels assoziiert;- die ,,Beinhausmusik": die diebische Freude der aus den Gräbern hervorgestiegenen Skelette auf mittelalterlichen Totentanzdarstellungen an der Hervorbringung unbotmäßiger Töne und Geräusche;

- der Tod als mathematisches Problem: Ein Gebiet der neueren Mathematik ist die fraktale Geometrie, wo unter anderem untersucht wird, wie sich Strukturen verhalten, wenn sie sehr oft nach immer der gleichen Regel abgebildet werden.

Das Faszinierende ist, daß man, auch wenn eine eindeutige Ausgangsstruktur und eine klar festgelegte Abbildungsregel vorliegt, nicht voraussagen kann, wie sich die Struktur verhalten wird. Manche Strukturen wuchern und vergrößern sich anscheinend unkontrollierbar, andere sterben einfach aus.

Ein wesentlicher Grundsatz der traditionellen Mathematik, die kausale Vorhersagbarkeit, wird also außer Kraft gesetzt, die einzige Möglichkeit, Gewißheit zu bekommen, ist, es auszuprobieren.

So schleichen sich durch die Hintertür der Zufall und die Ungewißheit sogar wieder in ein scheinbar so klares, gläsernes Gebäude wie das der Mathematik.

Neben diesem grundsätzlich interessanten Aspekt ist für meine Komposition vor allem das Phänomen der erwähnten ,,aussterbenden Strukturen" von Bedeutung.

Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, Juni 1999NEUE MUSIK IN DER KIRCHEDer Blick zurück dominiert(...) Reinhard Kargers Stück für achtstimmigen Chor "Komm, o Tod, du Schlafes Bruder", die andere große Uraufführung des Abends, wirkt aufs Ganze gesehen eher statisch. Allerdings fächert der Kasseler Komponist die Todesthematik eindrucksvoll in zwei gegensätzliche Klang- und Ausdrucksebenen auf, eine grotesk-geräuschhafte "Beinhaus"-Musik und eine durch komplexe Akkordik bezeichnete "Entgrenzungsmusik" Beide Sphären durchdringen sich, ohne sich aufzulösen. Auch hier war Hans Darmstadt mit dem sehr engagierten Vokalensemble der Uraufführungsdirigent (...)

Werner Fritsch

La Vie c'est Ailleurs

- Hommage à Marcel Proust

für Sopran, Violine, Kontrabaß, 2 Altsaxophone,

Posaune und Akkordeon1996 - 98HörprobeDie in der Komposition verwendeten Textsplitter entstammen einer Passage aus dem 4. Band von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" - sie sollen jedoch innerhalb der Musik nicht als Sinnträger zur Geltung kommen, sondern fungieren als musikalische Paßwörter in eine Klangwelt, die ein Pendant zur Proust'schen Sprach- und Bilderwelt sucht.

So wie beim Lesen der "Suche nach der verlorenen Zeit" der lange Atem, das geduldige Umkreisen von scheinbar unbedeutenden Einzelheiten und die ekstatische Langsamkeit der Erzählweise einen gewaltigen Sog erzeugen, der mit fortschreitender Leseerfahrung immer stärker wird - so möchte die Musik den geneigten Hörer in einen Zustand verführen, der gleichzeitig von ,,Zugreifen" und ,,Loslassen" geprägt ist, den einzig sinnvollen Zustand ästhetischen Lernens: die paradoxe Einheit von Anspannung und Ruhe.Die 13 Musikstücke werden in der Aufführung ergänzt durch 4 reflektive Prosatexte von Verena Joos zur Proust'schen Bilder- und Gedankenwelt.Reinhard Karger, Kassel im März 1998Die Texte von Verena Joos zum Marcel Proust-Projekt

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 8. Juli 1997MARCEL PROUSTQuelle tiefer Einsichten(...) In Verena Joos' Essay, den Helmut Mooshammer mit spürbar wachsendem Engagement las, erfährt der Hörer ihren Zugang zu Proust, und sie entdeckt in der Gestalt des Ich-Erzählers die Verbindung von Museum und Kirche, in ihren Gedanken Szenen mit den drei Bäumen auf.

Das ist dann auch die Quelle der Inspiration für Reinhard Kargers Komposition, für die er die exquisit variable Stimme der Sopranistin Traudl Schmaderer gewann. Kraft und Geschmeidigkeit verbinden sich mit ausdrucksvoller Schönheit in den Vokalisen, unvergleichlich im großen Soloteil, ganz dezent von der Violine Katrin Langes begleitet. Keinem Stil verpflichtet, gewinnt Kargers Komponieren die atmosphärische Dichte der Proust-Texte, zuweilen in' kunstvoller Eintönigkeit, aber auch elementar aufbrechend.

Das Ensemble ist vorzüglich besetzt mit Kerstin Mattem (Kontrabaß), Kathrin Vogler (Akkordeon), Thomas Krilleke und Karsten Pittner (Saxophon) und der virtuosen Posaunistin Bettina Köhler (...)

Bernd MüllmannHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Januar 1998MARCEL PROUSTKlangmuster von Raum und ZeitMit außerordentlichem Interesse reagierte das Publikum auf ein ungewöhnliches Konzert-Projekt zu Texten von Marcel Proust im Sepulkralmuseum.KASSEL - Sehr zurückgenommen, mit Tendenz zum Pianissimo, setzt das Cello ein. In gleicher Zurückhaltung gesellt sich der Klang zweier Altsaxophone dazu. Einzelne Töne des Akkordeons verfremden diesen Klang, zusätzlich irritieren kurze Einwürfe der Posaune. Ebenfalls im Pianissimo übernimmt jetzt die Violine den Streicherpart.

Leicht und schwebend stehen klare Klangmuster im Raum, da erhebt sich eine Stimme, und wie ein Lichtstrahl legt sich der leuchtende Sopran der vorzüglichen Traudl Schmaderer darüber.

Langsam entwickeln die Musiker eine Folge von Tönen, die in ihrer Harmonik und rhythmischen Struktur zwar eine dissonante Spannung aufbauen, die im Grunde aber eine Art Ruhepunkt umkreisen, einholen, sich darauf niederlassen, besonders durch das wahre Nichts unendlicher Pausen.

"La vie c'est ailleurs" - übersetzt als "Das Leben ist woanders" - heißt das Werk, das Reflektionen zu Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" wiedergibt. Eine Komposition in Ton (Reinhard Karger) und Wort (Verena Joos), die auf ganz eigenwillige Weise sich der Proustschen Diktion mit seinen Schachtelsätzen, seinen Ziellosigkeiten, seiner Detailbesessenheit nähert. Mit allen diesen Formen spielen beide Künstler hervorragend, was besonders deutlich wird im Weglassen des bisherigen Proustschen Originalzitats und der Konzentration auf die spielerisch reflektierenden Texte der Ich-Erzählerin Verena Joos.

Scheint die Musik im Raum die Zeit anzuhalten, treiben die Texte im eigenen Umsichselbstdrehen die Zeit wieder voran. Text und Musik sind hier zwei unterschiedliche Ebenen, die erst im langsamen Daraufeinlassen, im eigenen Mitdenken beeindrucken.

Auf diesen besonderen Anspruch reagierte das Publikum mit außerordentlichem Interesse: Die Aufführung im Sepulkralmuseum war restlos ausverkauft.

Gabriele DoehringHessische / Niedersächsische Allgemeine, 28. Februar 2000URAUFFÜHRUNG

Ganz viel Zeit gelassenMit Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" setzten sich Reinhard Karger und Verena Joos kompositorisch und in Texten auseinander.KASSEL - Vieles ist nur in der Zeit erlebbar, so wie Musik. Für anderes muss man sich viel Zeit nehmen, etwa für Literatur. Einen besonders langen Atem benötigt man dabei für ein Werk, das selbst von und über Zeit handelt: Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Schnell mal an einem Wochenende durchlesen, geht nicht. Das dauert schon ein, zwei Jahre, wenn man's genau nimmt.

Erweist man danach tief beeindruckt diesem Werk eine sprachlich-musikalische Reverenz, braucht das auch Zeit. Zwei pausenlose Stunden am Freitag abend beanspruchten Verena Joos und Reinhard Karger dafür. Eine Zeit, die nicht alle Besucher der Uraufführung in der Martinskirche aufbringen wollten. Sie nahmen den Titel der Veranstaltung "La Vie c'est ailleurs - Das Leben ist woanders" offenbar wörtlich und eilten von dannen.

Wer aber in gelassener Ruhe sich auf das Dargebotene einließ, kam voll auf seine Kosten. Verena Joos trug vier selbst geschriebene Essays vor, eingebettet in zahlreiche musikalische Miniaturen von Reinhard Karger. Während die Texte, witzig-brillant wie erwartet, unterschiedliche Aspekte des Proustschen Kosmos bündelten, widmeten sich die Kompositionen einer einzigen Szene: dem Anblick einer Gruppe von drei Bäumen, die wie schemenhafte Wesen mystische Erinnerungen wachrufen. Heranschwebend verdichten sich die Töne der sechs Instrumente (Violine, Kontrabass, Akkordeon, Altsaxophon, Posaune), schließen sich erst nacheinander in der Zeit zu einem Gesamtgefüge zusammen. Die scharf konzentrierten, oft symmetrischen Strukturen steigern sich gemächlich und entschwinden ins Unfassbare. Der klare Sopran von Traudl Schmaderer fügt sich hier als zusätzliche Klangfarbe wunderbar in das Spektrum des Instrumentalensembles ein.

Anerkennender Applaus für einen ungewöhnlichen Kunstgenuss, für die exquisiten Solisten vom Staatstheaterorchester und für die nachempfindende musikalische Leitung von Hans Darmstadt.

Gabriele Doehring

La Vie c'est Ailleurs

- Hommage à Marcel Proust

für Sopran, Violine, Kontrabaß, 2 Altsaxophone,

Posaune und Akkordeon1996 - 98HörprobeDie in der Komposition verwendeten Textsplitter entstammen einer Passage aus dem 4. Band von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" - sie sollen jedoch innerhalb der Musik nicht als Sinnträger zur Geltung kommen, sondern fungieren als musikalische Paßwörter in eine Klangwelt, die ein Pendant zur Proust'schen Sprach- und Bilderwelt sucht.

So wie beim Lesen der "Suche nach der verlorenen Zeit" der lange Atem, das geduldige Umkreisen von scheinbar unbedeutenden Einzelheiten und die ekstatische Langsamkeit der Erzählweise einen gewaltigen Sog erzeugen, der mit fortschreitender Leseerfahrung immer stärker wird - so möchte die Musik den geneigten Hörer in einen Zustand verführen, der gleichzeitig von ,,Zugreifen" und ,,Loslassen" geprägt ist, den einzig sinnvollen Zustand ästhetischen Lernens: die paradoxe Einheit von Anspannung und Ruhe.Die 13 Musikstücke werden in der Aufführung ergänzt durch 4 reflektive Prosatexte von Verena Joos zur Proust'schen Bilder- und Gedankenwelt.Reinhard Karger, Kassel im März 1998Die Texte von Verena Joos zum Marcel Proust-Projekt

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 8. Juli 1997MARCEL PROUSTQuelle tiefer Einsichten(...) In Verena Joos' Essay, den Helmut Mooshammer mit spürbar wachsendem Engagement las, erfährt der Hörer ihren Zugang zu Proust, und sie entdeckt in der Gestalt des Ich-Erzählers die Verbindung von Museum und Kirche, in ihren Gedanken Szenen mit den drei Bäumen auf.

Das ist dann auch die Quelle der Inspiration für Reinhard Kargers Komposition, für die er die exquisit variable Stimme der Sopranistin Traudl Schmaderer gewann. Kraft und Geschmeidigkeit verbinden sich mit ausdrucksvoller Schönheit in den Vokalisen, unvergleichlich im großen Soloteil, ganz dezent von der Violine Katrin Langes begleitet. Keinem Stil verpflichtet, gewinnt Kargers Komponieren die atmosphärische Dichte der Proust-Texte, zuweilen in' kunstvoller Eintönigkeit, aber auch elementar aufbrechend.

Das Ensemble ist vorzüglich besetzt mit Kerstin Mattem (Kontrabaß), Kathrin Vogler (Akkordeon), Thomas Krilleke und Karsten Pittner (Saxophon) und der virtuosen Posaunistin Bettina Köhler (...)

Bernd MüllmannHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Januar 1998MARCEL PROUSTKlangmuster von Raum und ZeitMit außerordentlichem Interesse reagierte das Publikum auf ein ungewöhnliches Konzert-Projekt zu Texten von Marcel Proust im Sepulkralmuseum.KASSEL - Sehr zurückgenommen, mit Tendenz zum Pianissimo, setzt das Cello ein. In gleicher Zurückhaltung gesellt sich der Klang zweier Altsaxophone dazu. Einzelne Töne des Akkordeons verfremden diesen Klang, zusätzlich irritieren kurze Einwürfe der Posaune. Ebenfalls im Pianissimo übernimmt jetzt die Violine den Streicherpart.

Leicht und schwebend stehen klare Klangmuster im Raum, da erhebt sich eine Stimme, und wie ein Lichtstrahl legt sich der leuchtende Sopran der vorzüglichen Traudl Schmaderer darüber.

Langsam entwickeln die Musiker eine Folge von Tönen, die in ihrer Harmonik und rhythmischen Struktur zwar eine dissonante Spannung aufbauen, die im Grunde aber eine Art Ruhepunkt umkreisen, einholen, sich darauf niederlassen, besonders durch das wahre Nichts unendlicher Pausen.

"La vie c'est ailleurs" - übersetzt als "Das Leben ist woanders" - heißt das Werk, das Reflektionen zu Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" wiedergibt. Eine Komposition in Ton (Reinhard Karger) und Wort (Verena Joos), die auf ganz eigenwillige Weise sich der Proustschen Diktion mit seinen Schachtelsätzen, seinen Ziellosigkeiten, seiner Detailbesessenheit nähert. Mit allen diesen Formen spielen beide Künstler hervorragend, was besonders deutlich wird im Weglassen des bisherigen Proustschen Originalzitats und der Konzentration auf die spielerisch reflektierenden Texte der Ich-Erzählerin Verena Joos.

Scheint die Musik im Raum die Zeit anzuhalten, treiben die Texte im eigenen Umsichselbstdrehen die Zeit wieder voran. Text und Musik sind hier zwei unterschiedliche Ebenen, die erst im langsamen Daraufeinlassen, im eigenen Mitdenken beeindrucken.

Auf diesen besonderen Anspruch reagierte das Publikum mit außerordentlichem Interesse: Die Aufführung im Sepulkralmuseum war restlos ausverkauft.

Gabriele DoehringHessische / Niedersächsische Allgemeine, 28. Februar 2000URAUFFÜHRUNG

Ganz viel Zeit gelassenMit Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" setzten sich Reinhard Karger und Verena Joos kompositorisch und in Texten auseinander.KASSEL - Vieles ist nur in der Zeit erlebbar, so wie Musik. Für anderes muss man sich viel Zeit nehmen, etwa für Literatur. Einen besonders langen Atem benötigt man dabei für ein Werk, das selbst von und über Zeit handelt: Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Schnell mal an einem Wochenende durchlesen, geht nicht. Das dauert schon ein, zwei Jahre, wenn man's genau nimmt.

Erweist man danach tief beeindruckt diesem Werk eine sprachlich-musikalische Reverenz, braucht das auch Zeit. Zwei pausenlose Stunden am Freitag abend beanspruchten Verena Joos und Reinhard Karger dafür. Eine Zeit, die nicht alle Besucher der Uraufführung in der Martinskirche aufbringen wollten. Sie nahmen den Titel der Veranstaltung "La Vie c'est ailleurs - Das Leben ist woanders" offenbar wörtlich und eilten von dannen.

Wer aber in gelassener Ruhe sich auf das Dargebotene einließ, kam voll auf seine Kosten. Verena Joos trug vier selbst geschriebene Essays vor, eingebettet in zahlreiche musikalische Miniaturen von Reinhard Karger. Während die Texte, witzig-brillant wie erwartet, unterschiedliche Aspekte des Proustschen Kosmos bündelten, widmeten sich die Kompositionen einer einzigen Szene: dem Anblick einer Gruppe von drei Bäumen, die wie schemenhafte Wesen mystische Erinnerungen wachrufen. Heranschwebend verdichten sich die Töne der sechs Instrumente (Violine, Kontrabass, Akkordeon, Altsaxophon, Posaune), schließen sich erst nacheinander in der Zeit zu einem Gesamtgefüge zusammen. Die scharf konzentrierten, oft symmetrischen Strukturen steigern sich gemächlich und entschwinden ins Unfassbare. Der klare Sopran von Traudl Schmaderer fügt sich hier als zusätzliche Klangfarbe wunderbar in das Spektrum des Instrumentalensembles ein.

Anerkennender Applaus für einen ungewöhnlichen Kunstgenuss, für die exquisiten Solisten vom Staatstheaterorchester und für die nachempfindende musikalische Leitung von Hans Darmstadt.

Gabriele Doehring

Music projects

free musical projects

Vienna Remix Hsinchu

for 10 actors/musicians2019

New Pipa

An intercultural composition project with

Huikuan Lin (Pipa), Gary Wu (Bamboo Flute),

Pacific Quartet Vienna and

composition students of the mdw Vienna

2014/15

Teufelspakte (pacts with the devil)

or: Five ways to sell your soul

details (in German)

a music theatre collage,

developped and performed by students of

Fachrichtung Musik at Universität Kassel

directed by Prof. Reinhard Karger

2005/2006

Die Orchesterprobe (the orchestra rehearsal)

details (in German)

music theatre by Verena Joos and Reinhard Karger

2004/2005

adorno – a concert

details (in German)

(with Michaela Ehinger, Marcel Daemgen,

Christoph Korn and Wolfgang Stryi)

2003

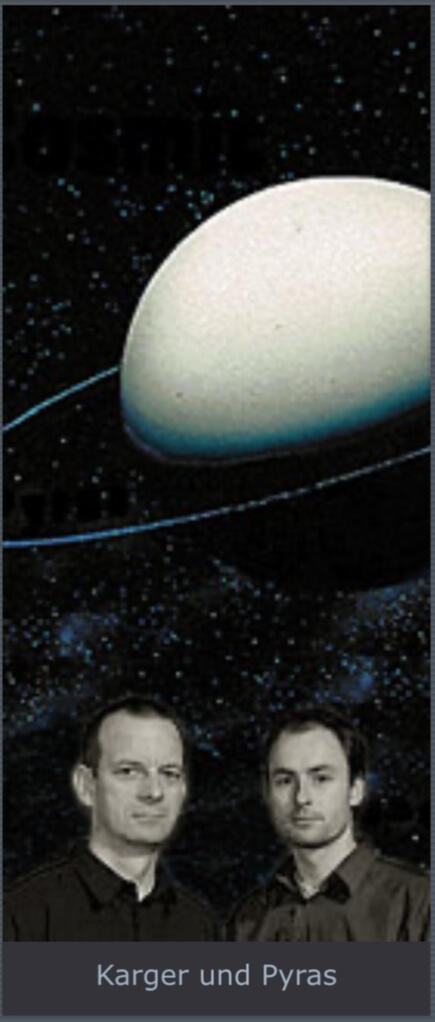

cosmic comix (together with Olaf Pyras)

details (in German)

for voice and snare drum

2001/02

Response 2001 (educational composition project)

Essen

2001

SMS - short music stories (together with Wolfgang Stryi)

Hörprobedetails (in German)

for voice, alto saxophone and bass clarinet

2001

Response 2000 (educational composition project)

Frankfurt

1999/2000

SprechStücke (ensemble GhK)

Kassel

1999/2000

Ohrenöffner (music performance for children

Kandern

1999

Im Eis (radio play with music)

(together with Bernd Gieseking and Günther Staniewski)

Minden

1999

Seul, en train de ... (together with Wolfgang Stryi)

Hörprobedetails (in German)

for voice and double bass clarinet

1998/99

Response 98 (educational composition project)

Frankfurt 1998

MundWerk 1-13 for voice and microphone

1997/98

Response 96 (educational composition project)

Frankfurt

1996

Response 94 (educational composition project)

Frankfurt

1994

Musikprojekte

freie Musikprojekte

Vienna Remix Hsinchu

für 10 Darsteller/Musiker

2019

New Pipa

ein interkulturelles Kompositionsprojekt mit

Huikuan Lin (Pipa), Gary Wu (Bambusflöte),

dem Pacific Quartet Vienna und

Studierenden der mdw Wien

2014/15

Teufelspakte

oder: Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen

eine musikalisch-szenische Collage,

entwickelt und vorgestellt von Studierenden

der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel

unter der Leitung von Prof. Reinhard Karger

2005/2006

Die Orchesterprobe

Musiktheater von Verena Joos und Reinhard Karger

adorno – ein konzert

(mit Michaela Ehinger, Marcel Daemgen,

Christoph Korn und Wolfgang Stryi)

2003

cosmic comix (zus. mit Olaf Pyras)

für Stimme und Snare Drum

2001/02

Response 2001 (Komponieren mit Schülern)

Essen

2001

SMS - short music stories (zus. mit Wolfgang Stryi)

für Stimme, Altsaxophon und Baßklarinette

2001

Response 2000 (Komponieren mit Schülern)

Frankfurt

1999/2000

SprechStücke (ensemble GhK)

Kassel

1999/2000

Ohrenöffner (Musikaktion für Kinder)

Kandern

1999

Im Eis - Hörspiel mit Musik

(zus. mit Bernd Gieseking und Günther Staniewski)

Minden

1999

Seul, en train de ... (zus. mit Wolfgang Stryi)

für Stimme und Kontrabaßklarinette

1998/99

Response 98 (Komponieren mit Schülern)

Frankfurt 1998

MundWerk 1-13 für Stimme und Mikrophon

1997/98

Response 96 (Komponieren mit Schülern)

Frankfurt

1996

Response 94(Komponieren mit Schülern)

Frankfurt

1994

Music projects

Bands

Sparbier Band Kassel

1992–1997

concert projects (experimental rock music)

Abrar Osman and Sparbier Band 1995

Winterreise (Sparbier – J. Berger) 1994

Eine Winterreise – a winter journey

(Sparbier – Schiffers – Osman) 1994

Schlemihl (Chamisso/Joos) 1993

Pretty Bad Tones Kassel

1986–1991Rhythm-and-Blues-Band

Hugo Scholz - Gesang, Saxophone, Blues-Harp

Didi Wilhelm – Baß

Gecko Koch – Gitarre Michael Rappold – Schlagzeug

Reinhard Karger – Keyboards

Musikprojekte

Bands

Sparbier Band Kassel

1992–1997

diverse Konzertprogramme (experimentelle Rockmusik)

Abrar Osman und Sparbier Band 1995

Winterreise (Sparbier – J. Berger) 1994

Eine Winterreise – a winter journey

(Sparbier – Schiffers – Osman) 1994

Schlemihl (Chamisso/Joos) 1993

Pretty Bad Tones Kassel

1986–1991Rhythm-and-Blues-Band

Hugo Scholz - Gesang, Saxophone, Blues-Harp

Didi Wilhelm – Baß

Gecko Koch – Gitarre Michael Rappold – Schlagzeug

Reinhard Karger – Keyboards

bands

Sparbier Band

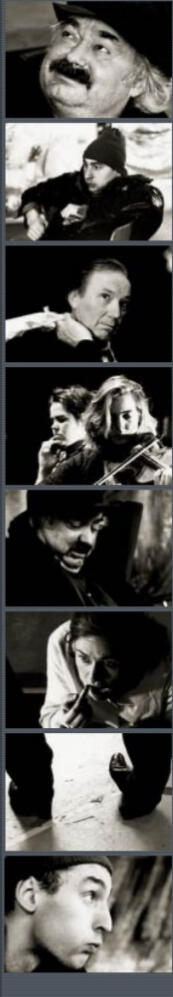

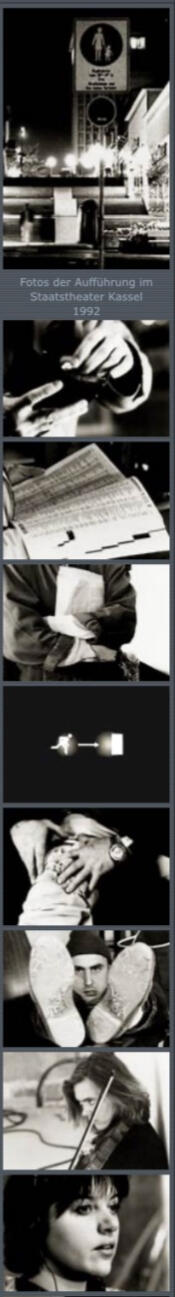

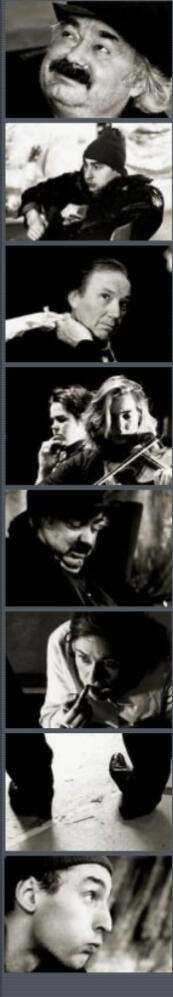

1992-1997Die Sparbier Band:

Reinhard Karger - Stimme + Keyboard, Jürgen Wehner - Gitarre,

Tilman Scheer - Marimba, Olaf Pyras - SchlagwerkDer Sparbier Band ist alles Material, was klingt, und nichts läßt sie so, wie es ist.

Eine Band - vier Musiker. Ihnen allen ist gemein eine klassische Ausbildung an ihren Instrumenten bzw./und in Komposition und gleichzeitig die Liebe zur Popmusik, die sich in jahrelanger Banderfahrung widerspiegelt. Wie gesagt: eine Gleichzeitigkeit, keine Hierarchie. Von dieser Gleichzeitigkeit der – nennen wir es ein erstes und letztes Mal – E- und U-Musik, zur Verwobenheit, zum vitalen und fruchtbaren Dialog bedurfte es eines kleinen und doch bedeutsamen Schrittes, den die Gründung der Sparbier Band im documenta-Jahr 1992 markiert. "Zwischen den Stilen" hieß denn auch, programmatisch bündelnd, ihr erstes Konzert.

Wenig später sind das Musiktheater "Schlemihl oder Der Mann ohne Schatten" nach Adelbert von Chamissos Novelle entstanden (mit der Schauspielerin Sabine Wackernagel), ein Konzert mit dem eritreischen Dichter und Musiker Abrar Osman und schließlich ein "Winterreise-Projekt" mit Osman und der Sängerin Asmera Berhane. Zwischen dem romantischen Gesang, der, um mit Roland Barthes zu sprechen, "immer wieder die Erschütterung des verlorenen, verlassenen Subjekts singt", und Osmans Liedern vom Verlust der Heimat bildeten hier die bemerkenswerten Arrangements der Sparbier Band die Brücke über Zeiten und Kontinente.Verena Joos

Ein Projekt der Sparbier Band

Winterreise

für Sänger und Combo

1994Um die Grundstimmung der "Winterreise" neu und "unerhört" zu hören, bedarf sie einer "Transposition". Die Sparbier Band instrumentiert sie für Marimba, E-Gitarre, Schlagwerk, Keyboards' in den Farben der Pop-Musik also. Der Status reiner Begleitung wird überwunden, die Hierarchie von Stimme und Instrument außer Kraft gesetzt. Bisweilen schwebt die Liedmelodie nackt über Geräuschimprovisationen, zwischen einzelne Blöcke von Liedern drängen immer wieder Instrumentalimprovisationen, die sich von Bildern und Situationen modernen Lebensgefühls herleiten: Klanglandschaften, in die sich der romantische Gestus zitatenhaft eindrängt.

Die Lieder folgen nicht der im Zyklus festgeschriebenen Reihung; die Schubertsche Kreisbewegung wird von einer neuen Dramaturgie abgelöst. Was schon im Entstehungsprozeß der "Winterreise" vor bald 170 Jahren eher zufällig war - der Dichter Wilhelm Müller lieferte seine Texte in zwei "Portionen", die entscheidende Vorgabe für Schuberts Chronologie -, hat sich durch das zelebratorische Insistieren zur Unabänderlichkeit sklerotisiert. Man weiß immer, "was als nächstes kommt" - und enthebt sich dadurch des Momentes der Überraschung, der Überrumpelung. Eine neue Nachbarschaft mag geeignet sein, den Liedern die Dignität des "Schauerlichen", von dem Schubert anläßlich ihrer ersten Präsentation im Freundeskreis gesprochen hat, wiederzuschenken.

Neumontage des Zyklus, Eingriffe in die Struktur, die Suche nach "unsängerischen" Darstellungsformen, Pop-Arrangement und lmprovisationselemente - was bleibt da von Schuberts Opus noch übrig? Um es mit einem großen Wort zu sagen:

der Geist seiner musikalischen Bilder. Durch Entfremdung gelangt die Sparbier Band jenem Gefühl von Fremdheit wieder näher, das der Zyklus zum Thema hat, das allerdings durch Akkomodation an Publikumsgeschmack und Sängereitelkeit lange Zeit einem Gefühl falscher Vertrautheit Platz machen mußte.Verena JoosPRESSE zur "Winterreise"Westfälische Nachrichten , 29. November 1994(...) Am letzten Tag der "Neuen Musik in Münster" betrieb man die Demontage der Schubertschen "Winterreise" - oder genauer: der altbekannten Aufführungstradition. Die aus Kassel angereiste Sparbier Band verschlug es in den Kornspeicher im münsterschen Hafen, mitten zwischen gekalkte Wände und Walzhafersäcke ,,50 kg netto", unter mehlbestäubte Holzbalken und in feucht-kaltes Klima.: Alles Gift für ein Meisterkonzert-Publikum, das "seine" "Winterreise" - am besten noch von einem Starsänger - zelebriert wissen will. Meint jedenfalls die Sparbier Band und schickt sich an, dem Liederzyklus das "Schauerliche" wieder zurückzugeben. Nicht mittels eines Hammerflügels, nein: mit Keyboards, Marimbaphon, E-Gitarre und Schlagwerk haucht das Quartett dem Kunstwerk neues Leben ein. Konsequenterweise wird die traditionelle Klavierbegleitung aufgelöst, zum Geräuschhaften, verschwindet mal fast ganz und läßt den Sänger allein. Zwischen den Liedblöcken entstehen improvisierte Bilder, die sich des Schubertschen Materials bedienen. Das war eine "unerhörte" Version in abenteuerlicher Umgebung. Gegen kalte Füße und tropfende Nasen half dankenswerterweise der westfälische Doppelkorn an der Abendkasse (...)

Christoph W. Schulte im WaldeFrankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Januar 1995(...) Man wollte der erworbenen Vertrautheit entgegensteuern, die genau das Gegenteil von Inhalt und Stimmung der Winterreise ist. So kann erst wieder die Verfremdung vom Gewohnten befreien und den Blick entromantisierend für eine Sicht des eigentlichen Kerns schärfen. Erst die Bearbeitung bahnt den Weg zurück zum Original.

Die 1992 in Kassel gegründete "Sparbier Band" hat das Schubert-Werk mit Keyboards, Schlagwerk, Marimbaphon und E-Gitarre uminstrumentiert. Der Name des vierköpfigen Ensembles, abgeleitet von Wim Thoelkes unvergessenem Glücksboten Walter Sparbier, gleichzeitig Sinnbild der von Glamour befreiten Alltagswelt, weist bereits in die künstlerische Richtung der klassisch ausgebildeten Musiker: Kunst, vom Alltäglichen genährt, doch ihrer alltäglichen Umgebung enthoben und so zu einer neuen künstlerischen Eigenständigkeit geführt. So präsentierte die Formation Schuberts Lieder neu gruppiert - teils als Geräuschimprovisationen, teils als die Originalmelodie aufnehmende Gesangspassagen (mit dem Schauspieler und Sänger Joachim Berger) mit einem Instrumentarium aus der Rockmusik. Auch wenn der romantische Gestus zitiert wird, ist das Werk keineswegs romantisch. So ist dieses mit dem Kulturförderpreis der Stadt Kassel 1994 ausgezeichnete Arrangement mehr als ein modernisierter Schubert, denn das Wesentliche bleibt erhalten: Die Fremdheit lugt aus jedem Takt. In Münster hat man den Verfremdungseffekte noch verstärkt Aufführungsort war ein erstmals als Konzertstätte genutzter Kornspeicher (...)

Sabine Kreter

bands

Sparbier Band

1992-1997Die Sparbier Band:

Reinhard Karger - Stimme + Keyboard, Jürgen Wehner - Gitarre,

Tilman Scheer - Marimba, Olaf Pyras - SchlagwerkDer Sparbier Band ist alles Material, was klingt, und nichts läßt sie so, wie es ist.

Eine Band - vier Musiker. Ihnen allen ist gemein eine klassische Ausbildung an ihren Instrumenten bzw./und in Komposition und gleichzeitig die Liebe zur Popmusik, die sich in jahrelanger Banderfahrung widerspiegelt. Wie gesagt: eine Gleichzeitigkeit, keine Hierarchie. Von dieser Gleichzeitigkeit der – nennen wir es ein erstes und letztes Mal – E- und U-Musik, zur Verwobenheit, zum vitalen und fruchtbaren Dialog bedurfte es eines kleinen und doch bedeutsamen Schrittes, den die Gründung der Sparbier Band im documenta-Jahr 1992 markiert. "Zwischen den Stilen" hieß denn auch, programmatisch bündelnd, ihr erstes Konzert.

Wenig später sind das Musiktheater "Schlemihl oder Der Mann ohne Schatten" nach Adelbert von Chamissos Novelle entstanden (mit der Schauspielerin Sabine Wackernagel), ein Konzert mit dem eritreischen Dichter und Musiker Abrar Osman und schließlich ein "Winterreise-Projekt" mit Osman und der Sängerin Asmera Berhane. Zwischen dem romantischen Gesang, der, um mit Roland Barthes zu sprechen, "immer wieder die Erschütterung des verlorenen, verlassenen Subjekts singt", und Osmans Liedern vom Verlust der Heimat bildeten hier die bemerkenswerten Arrangements der Sparbier Band die Brücke über Zeiten und Kontinente.Verena Joos

Ein Projekt der Sparbier Band

Winterreise

für Sänger und Combo

1994Um die Grundstimmung der "Winterreise" neu und "unerhört" zu hören, bedarf sie einer "Transposition". Die Sparbier Band instrumentiert sie für Marimba, E-Gitarre, Schlagwerk, Keyboards' in den Farben der Pop-Musik also. Der Status reiner Begleitung wird überwunden, die Hierarchie von Stimme und Instrument außer Kraft gesetzt. Bisweilen schwebt die Liedmelodie nackt über Geräuschimprovisationen, zwischen einzelne Blöcke von Liedern drängen immer wieder Instrumentalimprovisationen, die sich von Bildern und Situationen modernen Lebensgefühls herleiten: Klanglandschaften, in die sich der romantische Gestus zitatenhaft eindrängt.

Die Lieder folgen nicht der im Zyklus festgeschriebenen Reihung; die Schubertsche Kreisbewegung wird von einer neuen Dramaturgie abgelöst. Was schon im Entstehungsprozeß der "Winterreise" vor bald 170 Jahren eher zufällig war - der Dichter Wilhelm Müller lieferte seine Texte in zwei "Portionen", die entscheidende Vorgabe für Schuberts Chronologie -, hat sich durch das zelebratorische Insistieren zur Unabänderlichkeit sklerotisiert. Man weiß immer, "was als nächstes kommt" - und enthebt sich dadurch des Momentes der Überraschung, der Überrumpelung. Eine neue Nachbarschaft mag geeignet sein, den Liedern die Dignität des "Schauerlichen", von dem Schubert anläßlich ihrer ersten Präsentation im Freundeskreis gesprochen hat, wiederzuschenken.

Neumontage des Zyklus, Eingriffe in die Struktur, die Suche nach "unsängerischen" Darstellungsformen, Pop-Arrangement und lmprovisationselemente - was bleibt da von Schuberts Opus noch übrig? Um es mit einem großen Wort zu sagen:

der Geist seiner musikalischen Bilder. Durch Entfremdung gelangt die Sparbier Band jenem Gefühl von Fremdheit wieder näher, das der Zyklus zum Thema hat, das allerdings durch Akkomodation an Publikumsgeschmack und Sängereitelkeit lange Zeit einem Gefühl falscher Vertrautheit Platz machen mußte.Verena JoosPRESSE zur "Winterreise"Westfälische Nachrichten , 29. November 1994(...) Am letzten Tag der "Neuen Musik in Münster" betrieb man die Demontage der Schubertschen "Winterreise" - oder genauer: der altbekannten Aufführungstradition. Die aus Kassel angereiste Sparbier Band verschlug es in den Kornspeicher im münsterschen Hafen, mitten zwischen gekalkte Wände und Walzhafersäcke ,,50 kg netto", unter mehlbestäubte Holzbalken und in feucht-kaltes Klima.: Alles Gift für ein Meisterkonzert-Publikum, das "seine" "Winterreise" - am besten noch von einem Starsänger - zelebriert wissen will. Meint jedenfalls die Sparbier Band und schickt sich an, dem Liederzyklus das "Schauerliche" wieder zurückzugeben. Nicht mittels eines Hammerflügels, nein: mit Keyboards, Marimbaphon, E-Gitarre und Schlagwerk haucht das Quartett dem Kunstwerk neues Leben ein. Konsequenterweise wird die traditionelle Klavierbegleitung aufgelöst, zum Geräuschhaften, verschwindet mal fast ganz und läßt den Sänger allein. Zwischen den Liedblöcken entstehen improvisierte Bilder, die sich des Schubertschen Materials bedienen. Das war eine "unerhörte" Version in abenteuerlicher Umgebung. Gegen kalte Füße und tropfende Nasen half dankenswerterweise der westfälische Doppelkorn an der Abendkasse (...)

Christoph W. Schulte im WaldeFrankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Januar 1995(...) Man wollte der erworbenen Vertrautheit entgegensteuern, die genau das Gegenteil von Inhalt und Stimmung der Winterreise ist. So kann erst wieder die Verfremdung vom Gewohnten befreien und den Blick entromantisierend für eine Sicht des eigentlichen Kerns schärfen. Erst die Bearbeitung bahnt den Weg zurück zum Original.

Die 1992 in Kassel gegründete "Sparbier Band" hat das Schubert-Werk mit Keyboards, Schlagwerk, Marimbaphon und E-Gitarre uminstrumentiert. Der Name des vierköpfigen Ensembles, abgeleitet von Wim Thoelkes unvergessenem Glücksboten Walter Sparbier, gleichzeitig Sinnbild der von Glamour befreiten Alltagswelt, weist bereits in die künstlerische Richtung der klassisch ausgebildeten Musiker: Kunst, vom Alltäglichen genährt, doch ihrer alltäglichen Umgebung enthoben und so zu einer neuen künstlerischen Eigenständigkeit geführt. So präsentierte die Formation Schuberts Lieder neu gruppiert - teils als Geräuschimprovisationen, teils als die Originalmelodie aufnehmende Gesangspassagen (mit dem Schauspieler und Sänger Joachim Berger) mit einem Instrumentarium aus der Rockmusik. Auch wenn der romantische Gestus zitiert wird, ist das Werk keineswegs romantisch. So ist dieses mit dem Kulturförderpreis der Stadt Kassel 1994 ausgezeichnete Arrangement mehr als ein modernisierter Schubert, denn das Wesentliche bleibt erhalten: Die Fremdheit lugt aus jedem Takt. In Münster hat man den Verfremdungseffekte noch verstärkt Aufführungsort war ein erstmals als Konzertstätte genutzter Kornspeicher (...)

Sabine Kreter

Musiktheater

Vienna Remix Hsinchu

a music theatre experiment 2019conception for the workshop September 23-27 2019 in Hsinchu:As basic material we use three short musical fragments (from Radetzkymarsch, Eine kleine Nachtmusik, Einer hat immer das Bummerl), three sounds (Pummerin - the largest bell of the Stephansdom, Fiaker, Prater) and one sentence (im Prater blühn wieder die Bäume) that are typical, well-known signations for Vienna ...

as well as the same amount of signations from Taiwan collected by the participating students.

By means of vocal and instrumental improvisation, by analysing and deconstructing the melodic, rhythmic and harmonic features of our material and by translating the text fragments from German to Chinese and vice versa we would try to remix the basic elements and formulate a new structure that reflects both places.Also movement and even costumes could be included into this concept (a baroque wig, a historical walking stick could be elements to play with from the Viennese side...), the dramaturgy and the „story“ we would invent together would depend on the place we would be working in.April 2019, Reinhard Karger

Musiktheater

Vienna Remix Hsinchu

a music theatre experiment 2019conception for the workshop September 23-27 2019 in Hsinchu:As basic material we use three short musical fragments (from Radetzkymarsch, Eine kleine Nachtmusik, Einer hat immer das Bummerl), three sounds (Pummerin - the largest bell of the Stephansdom, Fiaker, Prater) and one sentence (im Prater blühn wieder die Bäume) that are typical, well-known signations for Vienna ...

as well as the same amount of signations from Taiwan collected by the participating students.

By means of vocal and instrumental improvisation, by analysing and deconstructing the melodic, rhythmic and harmonic features of our material and by translating the text fragments from German to Chinese and vice versa we would try to remix the basic elements and formulate a new structure that reflects both places.Also movement and even costumes could be included into this concept (a baroque wig, a historical walking stick could be elements to play with from the Viennese side...), the dramaturgy and the „story“ we would invent together would depend on the place we would be working in.April 2019, Reinhard Karger

music theatre

Teufelspakte

oder:

Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen

2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,

entwickelt und vorgestellt von Studierenden

der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel

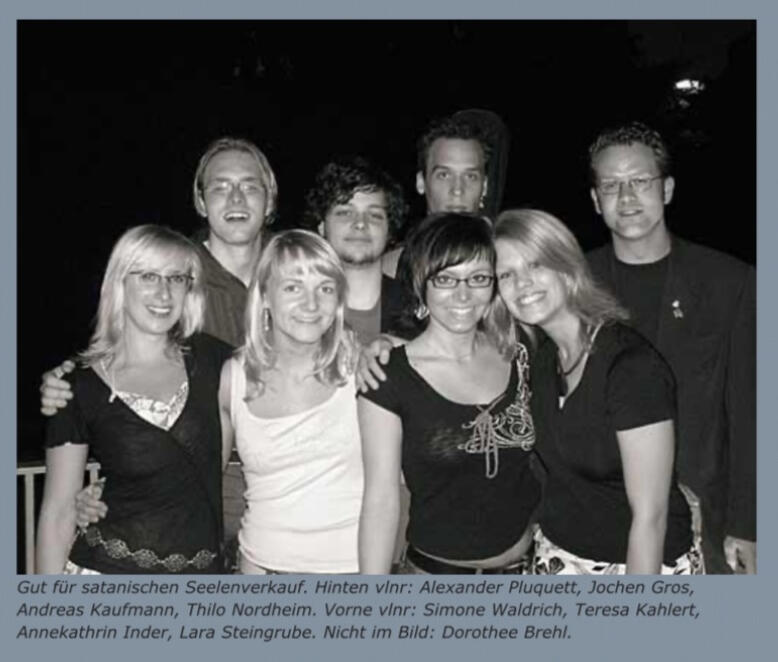

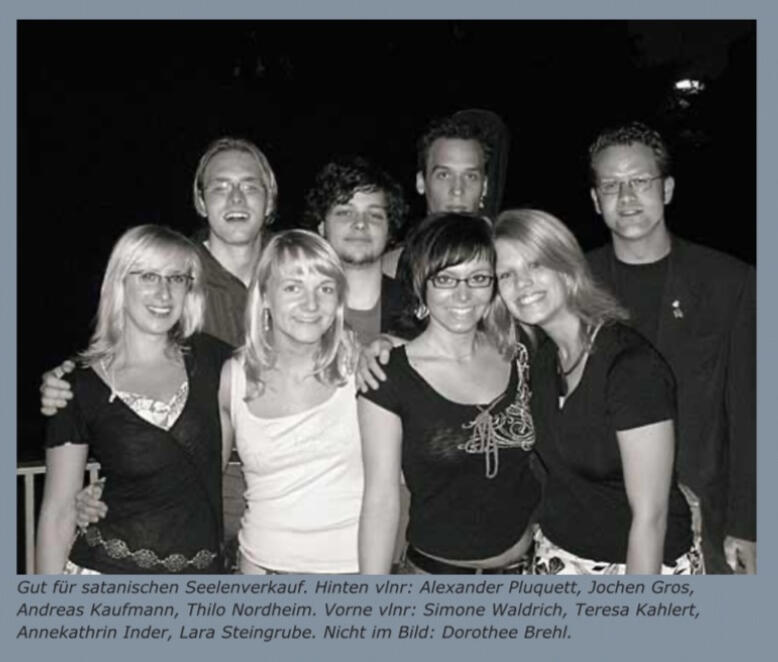

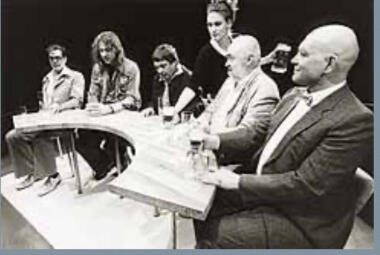

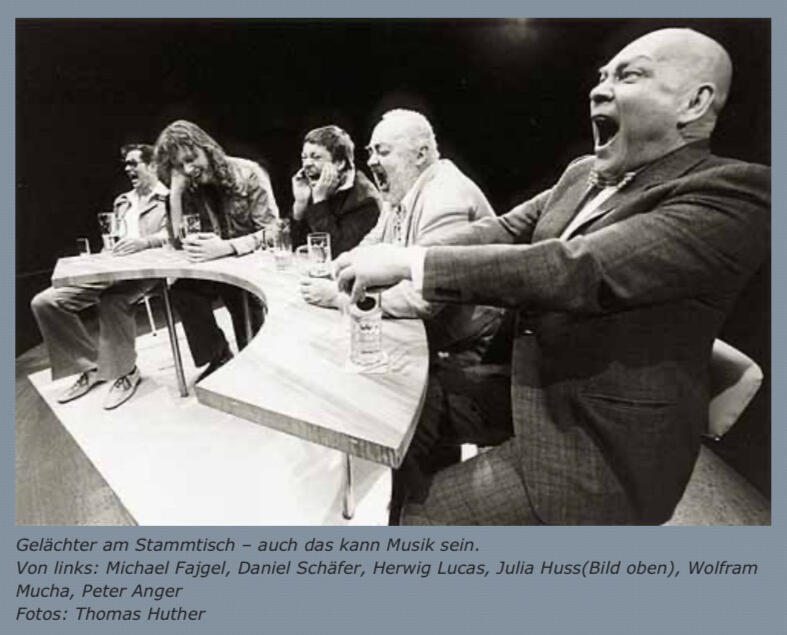

unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.

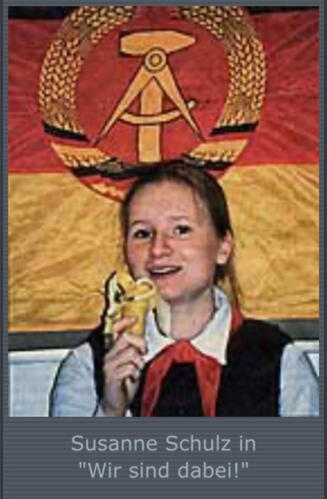

Gut für satanischen Seelenverkauf. Hinten vlnr: Alexander Pluquett, Jochen Gros, Andreas Kaufmann, Thilo Nordheim. Vorne vlnr: Simone Waldrich, Teresa Kahlert, Annekathrin Inder, Lara Steingrube. Nicht im Bild: Dorothee Brehl.Alternierend zwischen virtuosem Solo und gekonnter chorischer Interaktion, präsentierte das neunköpfige Ensemble fünf satanische Varianten des Seelenverkaufs, von der barocken Ballade bis hin zur Ernst-Jandl-Adaption – ein teuflisches Kabinettstück, dessen Gelingen heftig bejubelt wurde. Eine Ouvertüre nach Maß, die vortrefflich auf den sechsten Teufelspakt einstimmte: "Die Geschichte vom Soldaten", Musiktheater von Charles F. Ramuz und Igor Strawinsky. Die Besetzung dieser prallen, Varietéatmosphäre ausstrahlenden, technisch allen Akteuren enorm viel abverlangende "Brettl-Oper" stellte, programmatisch für das Soundcheck-Konzept, eine gelungene Vernetzung diverser Gruppen dar. Im Orchester (Leitung: Andreas Cessak) mischten sich Lehrende der Fachrichtung Musik (Stefan Hülsermann, Klarinette; German Marstatt, Trompete; Olaf Pyras, Schlagzeug) mit Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters zu einem beglückend homogenen Gesamtklang. Das Schauspielensemble (Regie: Reinhard Karger) setzte sich zusammen aus ehemaligen und aktuell Studierenden und einer professionellen Schauspielerin: Anja Haverland, welche den Part des Erzählers wohltuend mit rollenkompatibler Emotion auflud und so raffiniert den schneidigen "Ernst-Busch-Ton" vermied, der uns so oft von CD-Einspielungen entgegen quäkt. Susanne Schulz bezauberte als augenzwinkernd eitle Prinzessin, Timm Reitinger imponierte als leidend-kämpfender Soldat und Alexander Pluquett zeigte als teuflischer Irrwisch eine theatralisch wie akrobatisch gleichermaßen bewundernswerte Leistung. Ein dreimal trotz Fußballweltmeisterschaft prall gefüllter Saal bewies: Soundcheck hat sein Publikum gefunden.

Musiktheater

Teufelspakte

oder:

Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen

2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,

entwickelt und vorgestellt von Studierenden

der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel

unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.